メンタルヘルスの問題への対処法!現状の課題と主な原因や症状

近年、職場におけるメンタルヘルスの問題が深刻化しており、会社はそれらを解決に導く必要があります。

しかし、従業員の心の健康に関する課題にどのように対処するべきか悩まれる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、メンタルヘルスの問題の現状や主な原因、効果的な対処法について詳しく解説します。

目次[非表示]

メンタルヘルス問題の現状とは

メンタルヘルスの問題は、現代社会において深刻な課題となっています。

厚生労働省の『仕事や職業生活における不安やストレスに関する事項』によると、約82.7%の労働者が仕事や職業生活に関して強い不安やストレスを感じているとされています。

この状況は、個人の健康だけでなく、会社の生産性にも大きな影響を与える原因の一つです。

メンタルヘルス不調による休職や離職は、会社にとって人材損失や業務効率の低下につながります。さらに、職場全体の雰囲気や士気にも悪影響を及ぼす可能性があります。

したがって、会社はメンタルヘルス対策を重要な経営課題として認識し、積極的に取り組むことが重要です。

以下に「最新の労働者におけるメンタル不調の実態」「課題解決のポイントと具体的な事例」などより詳しい内容をまとめた資料を作成しました

興味がある方はぜひ以下からダウンロードしてみてください

メンタルヘルス問題の主な原因と症状

メンタルヘルス問題は、さまざまな要因が複雑に絡み合って発生します。ここでは、メンタルヘルス問題の主な原因と症状について詳しく解説します。

職場ストレスとその影響

職場におけるストレスは、メンタルヘルス問題の主要な原因の一つです。

過度な業務量、厳しいノルマ、人間関係の軋轢、役割の曖昧さなど、さまざまな要因が労働者のストレスを引き起こします。

このようなストレスが長期間続くと、心身の健康に悪影響を及ぼし、生産性の低下や欠勤率の増加につながる可能性があります。

会社にとって、従業員のストレス管理は重要な課題です。適切なストレス対策を講じることで、従業員の健康維持と業務効率の向上を同時に実現できます。

具体的に職場のストレス要因となりうるものは以下の通りです。

仕事量の増加(長時間労働、過重労働など)

仕事の質の問題(高度の技術、責任の重い仕事など)

地位、役割の変化(昇進、降格、配置転換など)

仕事上の失敗、トラブル、損害や法律問題の発生

人間関係の問題(上司と部下、同僚間、顧客との関係、パワハラ、セクハラなど)

給与への不満、職場環境など

うつ病や不安障害の兆候

うつ病や不安障害は、職場におけるメンタルヘルス問題の代表的な疾患です。

これらの兆候には、以下のようなものが代表的な例としてあります。

朝の不調:朝早く目が覚める。朝の気分が重く憂鬱、朝刊を読む気になれない(TVもだめ)、出勤の身支度が大儀となる。

仕事の不調:午前中を中心に仕事に取り掛かる気になれない。決定事項を判断できない。気軽に人と会って話せなくなる。不安でイライラする。仕事をやっていく自信や展望がもてなくなる。

生活の不調:以前は好きだったことがつまらなくなる。涙もろくなる。誰かにそばにいてもらいたいと思うようになる。昼過ぎから夕方になるまでは気分が重く沈む。

身体の不調:不眠(眠った気がしない)、疲れやすい、だるい、頭痛、食欲低下、性欲減退、口が渇く

こういった症状、特に「興味の減退」と「快体験の喪失」が2週間以上以上継続し、毎日何気なく繰り返してきた行為がつらくなり続けられなくなった場合はうつ病が疑われます。

会社としては、従業員がこのような症状に気づいた際に、すぐに相談できる環境を整備することが重要です。

会社におけるメンタルヘルス対策の基本

会社がメンタルヘルス対策を効果的に実施するためには、いくつかの基本的な取り組みが重要です。ここでは、会社におけるメンタルヘルス対策の基本について詳しく解説します。

より詳しい内容が知りたいという方はこちらの資料に詳細な内容記載していますのでぜひダウンロードしてみてください

ストレスチェック制度の活用

ストレスチェック制度は、労働者のストレス状況を定期的に把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐための重要なツールです。

この制度を効果的に活用するためには単に実施するだけではなく、結果の分析を行い職場環境の改善につなげることが重要となります。

ストレスチェックの結果を部署ごとに集計し、高ストレス者が多い部署の業務内容や人間関係を見直すなど、具体的な改善策を講じることが効果的です。

従業員教育と啓発活動

メンタルヘルスに関する正しい知識と対処法を従業員に提供することは非常に重要です。

定期的な研修やセミナーの開催、社内ネットワークやメール配信を活用した情報発信などを通じて、従業員の意識向上を図ることができます。

特に、セルフケアの方法や相談窓口の利用方法など、具体的で実践的な情報提供が効果的です。

このように、従業員にメンタルヘルスケアの重要性を理解してもらうことで、従業員全体の心身の健康維持と向上につながります。

働き方改革の実施

働き方改革は、メンタルヘルス問題の予防に大きく関係します。

長時間労働の改善や有給休暇の取得促進、フレックスタイム制の導入など、労働環境の改善を通じて従業員の心身の健康を守ることが重要です。

ワークライフバランスの実現を目指すことで、従業員のストレス軽減と生産性向上の両立が可能になります。

また、これらの取り組みは会社の魅力向上にもつながり、人材確保や定着率の向上にも効果があるでしょう。

メンタルヘルス不調者への対応方法

メンタルヘルス不調者への適切な対応は、会社にとって重要な課題です。

メンタルヘルス不調者には、休職手前の人と休職になってしまった人がいますが、ここでは休職となったメンタルヘルス不調者への対応方法について解説します。

休職・復職の制度設計

休職や復職制度の設計は、メンタルヘルス不調者の回復と円滑な職場復帰を支援するために不可欠です。

明確な基準と手順を設けることで、公平性を確保しつつ個々の状況に応じた柔軟な対応が可能になります。

たとえば、休職期間の設定や復職判定の基準、段階的な復帰プロセスなどを明確化し、社内規定として整備することが重要です。

産業医や人事部門、上司が連携して対応する体制を構築することで、より効果的な支援が可能になります。

職場復帰支援プログラムの実施

職場復帰支援プログラムは、メンタルヘルス不調者の円滑な職場復帰を実現するための重要な取り組みです。

このプログラムでは、段階的な復帰計画の策定や上司や同僚の理解促進など、総合的なサポート体制を整えることが効果的です。

具体的には、復職前の面談、試し出勤制度の導入、業務内容の調整、フォローアップ面談の実施などがあげられます。

これらの取り組みにより、復職者の不安を軽減し、再発防止にもつながります。

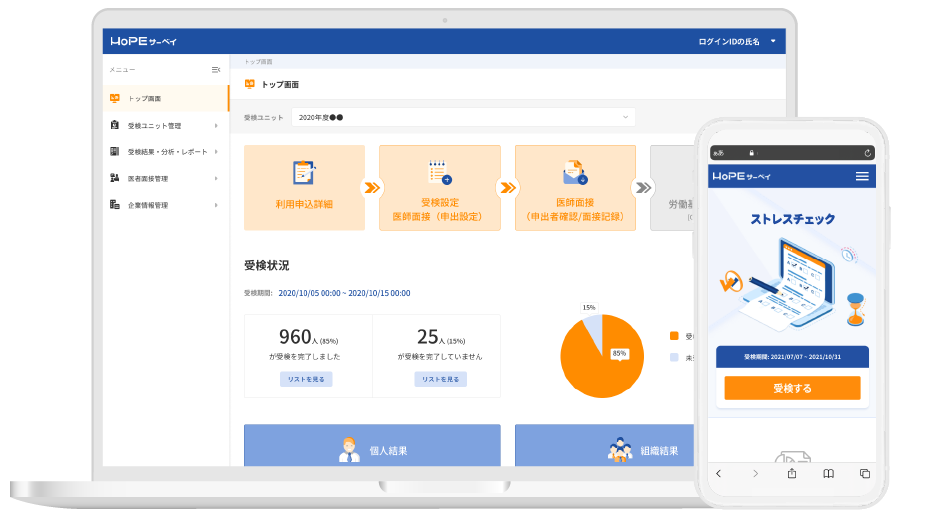

メンタルヘルスの問題を見える化するなら『HoPEサーベイ』

保健同人フロンティアが提供する『HoPEサーベイ』は、組織の現状を正確に把握し、メンタルヘルスの問題に効果的に対処できるサービスです。

▼HoPEサーベイの特徴

- 独自のWell-beingスコアで心理的安全性や組織の愛着度など5つの因子から従業員の総合的な健康状態を評価できる

- ストレスチェックと併せてエンゲージメントや離職リスクをグラフ化して見える化できる

- EAPコンサルタントによる専門的な分析とサポートで、より確実な離職率低下と組織改善を実現

自社におけるメンタルヘルスの問題を可視化したいという方は、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

本記事の要点

現状:厚生労働省の調査では約82.7%の労働者が仕事に不安やストレスを感じており、メンタル不調は企業の生産性低下・離職リスクを招く。

主な原因:過重労働、役割の曖昧さ、職場の人間関係(パワハラ等)、報酬・環境の不満など複合要因。

主要な症状:朝の不調、仕事への意欲低下、興味喪失、不眠・倦怠感など。2週間以上続く「興味の減退」「快体験の喪失」は要注意。

制度活用:ストレスチェックは実施だけでなく、部署ごとの集計・分析→職場改善へ繋げることが肝要。

予防と対策:教育・啓発、働き方改革(長時間労働の是正、休暇取得促進)を組み合わせることが効果的。

不調者対応:休職・復職制度と段階的復職(試し出勤・面談・フォローアップ)を整備し、産業医・上司・人事の連携が重要。

実務向け:担当者がまずやるべき優先フロー

現状可視化:健診・ストレスチェック・欠勤データ・離職理由を集め、高リスク部署を特定する。

要件整理:早期発見の指標(例:ストレススコア閾値/欠勤増加)と対応フロー(相談→面談→産業医→休職)を定義。

予防施策実行:管理職向け研修/セルフケア教育/働き方改善(残業抑制・休暇促進)を同時に展開。

個別支援と評価:休職者対応・復職プランを実行し、復職後も定期フォローで再発防止。半年〜1年単位で効果を評価し改善する。

保健同人フロンティアが提供する『HoPEサーベイ』は、独自のストレスチェックで従業員のメンタルヘルス状態や職場環境を見える化し、課題を明確にできるサービスです。

HoPEサーベイによる結果にもとづき、EAPコンサルタントが組織の改善をバックアップすることで、理想的な健康経営を実現します。

HoPEサーベイの多岐にわたる機能や導入効果について、より詳しく解説した資料を無料公開していますので、ぜひお気軽にご相談ください。