健康経営とウェルビーイング経営の違いとは?目的や具体的な施策例を紹介

従業員の心身的な健康状態に観点を当てて、生産性向上や離職率低下に取り組む際、健康経営とウェルビーイング経営という2つの大きな目標があります。

それぞれ従業員の健康増進に取り組んでパフォーマンスやモチベーションを向上させる共通点はありますが、目的や対象、施策などが異なります。

この記事では、健康経営とウェルビーイング経営の違いや具体的な施策例について詳しく紹介します。

【関連資料】健康経営実践で知っておきたいポイントセミナー ~健康経営ガイドブックの読み解き~

健康経営ガイドラインを読む時間がないが、内容を知りたい

健康経営を始めるが、なにからすべきかわからない

健康経営実践の中で、もう一歩進めていきたい

という方に向けて、健康経営ガイドラインのポイントおよび活用方法についてまとめました!

無料でダウンロード可能ですので興味がある方は以下からご確認ください!

目次[非表示]

健康経営とウェルビーイング経営の違いとは

健康経営とウェルビーイング経営は、いずれも従業員の心身的な健康増進に寄与するという共通点がありますが、明確には目的と対象、期待できる効果、具体的な施策などが異なります。

健康経営は、従業員の健康管理や分析を戦略的に行い、生産性向上や健康増進へとつなげる取り組みです。

一方でウェルビーイング経営は、従業員の健康状態と心理的な幸福、組織内の人間関係、キャリアの満足度などを良好にするための取り組みです。

また、健康経営とウェルビーイング経営の明確な違いは視点にあります。

健康経営は企業視点で行い、従業員の健康増進を支援する取り組みを通じて、企業価値の向上を目指します。従業員視点で行なうのがウェルビーイング経営です。従業員の心と身体が健康であり、社会的に満たされている状態を目指すための取り組みを行います。

どちらの経営においても、従業員のパフォーマンス向上や組織の業績アップを目指すという大きな目標があるため、いくつか重複する施策があります。

健康経営とは

健康経営とウェルビーイングの違いがより分かるように、まずは健康経営とは何か解説します。

健康経営の目的と対象

健康経営とは、以下の取り組みのことです。

従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されます。

出典:経済産業省『健康経営』

主な目的として、従業員の心身的な健康促進・増進をはじめ、生産性向上、休職率・離職率の抑制、企業イメージの向上、経営目標達成などが挙げられます。

健康経営では、従業員の健康に焦点を当てるため、主な対象者は健康診断や生活習慣改善プログラムの参加者、何らかの健康リスク要因を持つ従業員はもちろん、健康増進も目的に含まれていることから全従業員も対象となります。

「健康経営について、数字を元にもっと具体的な内容を知りたい」

「健康経営の具体的な施策内容や年間のフローについて知りたい」

という方、以下の資料に詳細を記載しているのでぜひダウンロードしてみてください

【無料ダウンロード!】健康経営の基本の「き」|保健同人フロンティア

健康経営のメリット

健康経営の最大のメリットは、従業員が心身的に健康になることで労働生産性が向上することです。また、疾病になる従業員の減少に努めることで、保険料の負担軽減にもつながります。

健康経営では、従業員のストレス減少にも取り組むため、ストレスが原因による離職の予防に効果的です。これには、優秀な人材の流出を予防できるという側面もあります。

他にも、社員の健康に配慮している企業として内外的にイメージがアップするというメリットなどがあります。

健康経営の施策例

健康経営を推進するための施策の例は、以下のとおりです。

- ストレスチェックの実施

- メンタルヘルス研修とセミナーの実施

- 職場環境の整備

- 産業医、保健師、臨床心理士などによる相談窓口の利用

- 組織と個人の心身的な状態を可視化するツールの利用など

大事なのは、従業員の心と身体の健康状態を把握し、その状態に応じて健康増進のための施策を検討することです。

従業員全体の健康情報を可視化して一元管理できる健康管理システムや、ストレスレベルを可視化するストレスチェックツールなどの導入が望ましいです。

なお、健康経営については以下の記事でより詳しく説明していますのでご興味ある方はご覧ください。

健康経営とは?定義や目的と健康経営優良法人認定制度をわかりやすく解説 | 保健同人フロンティア

ウェルビーイング経営とは

ここからは、ウェルビーイング経営の目的や対象、メリット、具体的な施策例などを紹介します。

ウェルビーイング経営の目的と対象

ウェルビーイング経営は、WHO(世界保健機関)の憲章に記されている健康の定義から派生した人事施策の目標とされています。

健康とは、完全な肉体的、精神的及び社会的福祉の状態であり、單に疾病又は病弱の存在しないことではない。 HEALTH IS A STATE OF COMPLETE PHYSICAL, MENTAL AND SOCIAL WELL-BEING AND NOT MERELY THE ABSENCE OF DISEASE OR INFIRMITY.

出典:外務省『世界保健機関憲章』

ウェルビーイング(well-being)は、直訳すると「満たされた状態」を意味し、従業員の身体的・精神的・社会的な健康を目指すことが大きな目的です。

対象者は企業に属するすべての従業員であり、ウェルビーイングの文化を組織全体で推進し、組織と個人の幸福感を向上させるための取り組みを行っていきます。

ウェルビーイング経営のメリット

ウェルビーイング経営の実現に向けて、従業員が働きやすい職場環境に改善することで、エンゲージメント向上やモチベーションが向上します。

従業員が組織に対して愛着を持ち、やりがいや幸福感を感じられる職場環境が整うことで、離職率の低下や採用率の向上にも期待できます。

健康経営と同様に、ウェルビーイング経営を社内外にアピールすることで企業イメージが向上し、優秀な人材の確保にもつながるメリットがあります。

【関連資料】健康経営実践で知っておきたいポイントセミナー ~健康経営ガイドブックの読み解き~

健康経営ガイドラインを読む時間がないが、内容を知りたい

健康経営を始めるが、なにからすべきかわからない

健康経営実践の中で、もう一歩進めていきたい

という方に向けて、健康経営ガイドラインのポイントおよび活用方法についてまとめました!

無料でダウンロード可能ですので興味がある方は以下からご確認ください!

ウェルビーイング経営の施策例(個人のウェルビーイング)

ウェルビーイングは個人と組織に分けてそれぞれ対策を考えると効果的です。

「個人のウェルビーイング」では多様な価値観や困難さを持つ労働者がその人らしく健康的に労務提供ができること、「組織のウェルビーイング」では障害・疾病・育児・介護等の様々な理由で労働者が排除されない就労環境の構築という視点から対策をするとよいです。

個人のウェルビーイングを低下させないための対策としては、ストレス負荷の高まりやすいターゲットを選定して予防的対策を取ることが基本です。

そしてそのターゲットというのは、本人起因の要素というより外的要因をベースに考えます。わかりやすいのは、プレイヤーからマネジメントに移行した新人管理職や、学生から社会人へと環境を大きく変えた新入社員などです。

個人のウェルビーイングの導入ポイントは以下の通りです。

- 不調を起こしやすい環境変化を伴う社員に対し、社員自身が不調に気づけるようなセルフチェックとケアに関する教育を定例行事として実施

- 「食う、寝る、遊ぶ」の心の体温計などのシンプルで覚えやすいフレーズを用いて、健康管理に関する社内の共通言語を作り、企業のウェルビーイング文化の入口を作る

- 労働者に対しては不調にならないようにするのではなく、病気を悪化させないように早期発見、予防を徹底し、心も体も早めに対処することの重要性を伝える

- 人事労務担当者や産業保健チームから休職者の傾向を聴取し、適切な研修内容を選定する

- 医療職面談への接続経路や研修の事前・感想アンケートを収集し、教育効果を可視化する

ウェルビーイング経営の施策例(組織のウェルビーイング)

組織がウェルビーイングである状態「多様な困難さを抱える労働者が取り残されない組織」の実現には、法改正や社会的企業責任として取り組むことを推奨されている施策について 、経営層も認識しているコスト的にもニーズの高いものをウェルビーイングという文脈で再定義することで導入のハードルを下げることが大切です。

組織のウェルビーイングの導入ポイントは以下の通りです。

- 法改正や社会的企業責任として問われる内容を考慮しつつ、産業保健スタッフや人事と協議の上コミュニケーションコストを高めている要因を特定する

- 障害や疾病起点ではなく、困難さの内容(出勤、通勤、読字など)起点で対処法を検討する

- 配慮を実施する場合は、配慮後の評価制度の見直しや定期的な内容確認・妥当性評価を実施する仕組みを作る

- 多様性に対する配慮の成功事例は企業ホームページ等や社内周知を行うことで、社内の労働者に対する就労の持続可能性を高め、多様性や包括性に感度の高い若者への採用力強化等にも活用する

健康経営とウェルビーイング経営におすすめのツール

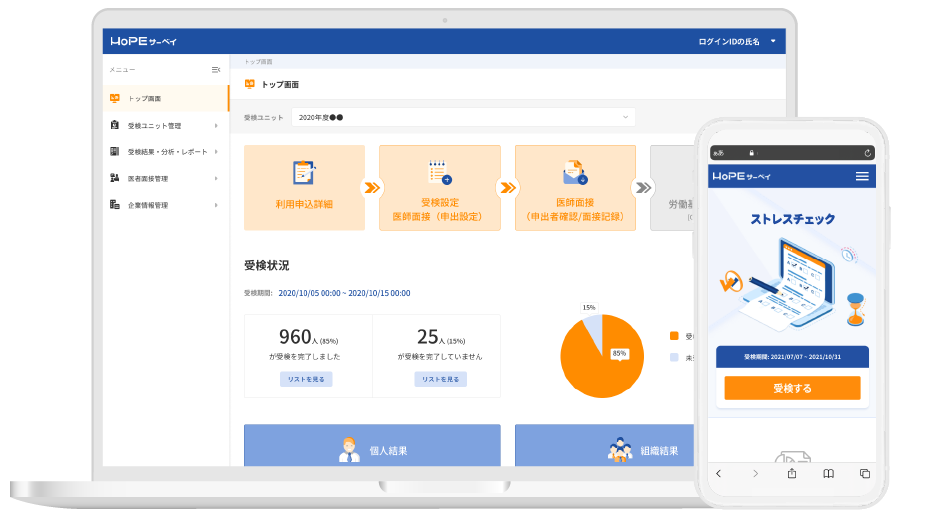

保健同人フロンティアは、健康経営とウェルビーイング経営の推進を手厚くサポートする『HoPEサービス』を提供しています。

HoPEサービスの法人向け健康管理システム『HoPEヘルスケア』では、従業員の健診結果や面談記録、過重労働管理など、健康に関するあらゆるデータを一元管理することが可能です。

従業員の健康状態をデータとして可視化・分析し、保健師・臨床心理士などの心と身体の専門家が戦略的な健康プログラムの策定を支援します。

保健同人フロンティアが蓄積してきたノウハウが詰め込まれたストレスチェッ『HoPEサーベイ』は、離職リスクと生産性の見える化が期待できます。

80問の設問を通じて、エンゲージメントやWell-beingスコアを可視化・分析し、EAPコンサルタントが組織改善をサポートします。

健康経営とウェルビーイング経営の実現に向けて、どのような取り組み方が自社に最適なのか分からない企業様は、ぜひ『HoPEサービス』の利用をご検討ください。

⇒心と体のデータから課題を抽出し健康経営の最適解を導く「HoPEサービス」

まとめ

この記事では、健康経営とウェルビーイング経営の違いについて以下の内容で解説しました。

- 健康経営とウェルビーイング経営の違い

- 健康経営の目的と対象、メリット、施策例

- ウェルビーイング経営の目的と対象、メリット、施策例

健康経営では、従業員の健康管理を経営的な視点で行い、労働生産性の向上や健康増進に取り組みながら経営目標の達成を目指します。

一方のウェルビーイング経営では、組織と従業員全員の身体的・精神的・社会的な健康を実現するために、メンタルヘルスの改善やエンゲージメント向上に取り組みます。

従業員の健康促進・増進に寄与してパフォーマンス向上に取り組む点では共通点がありますが、アプローチの対象や施策などが異なります。

『HoPEサービス』は、従業員の心と身体の状態を見える化し、健康増進に向けた戦略的な取り組みを支援する健康管理システムです。

従業員の心身的なデータの抽出から一元管理、分析まで手厚くサポートし、専門職によるコンサルティングで健康経営とウェルビーイング経営の推進をバックアップします。

健康経営とウェルビーイング経営に取り組むためのノウハウやリソースが足りない企業様は、ぜひこの機会に『HoPEサービス』の導入メリットがよく分かる資料を無料でダウンロードしてみてはいかがでしょうか。