健康経営とは?定義や目的と健康経営優良法人認定制度をわかりやすく解説

従業員や組織の労働生産性、企業の競争力向上を目指すうえで、従業員の心身的な健康の維持・増進をサポートする健康経営は非常に重要な取り組みです。

健康経営の推進は、ワークライフバランスの実現や人材の雇用・離職防止、最終的には業績アップにつながるため、まずは基本概念から学んでいく必要があります。

この記事では、健康経営の定義や目的、健康経営優良法人認定制度などについて解説します。

目次[非表示]

- 1.健康経営とは

- 2.健康経営が始まった背景

- 3.健康経営の目的

- 4.健康経営を推進するメリット、デメリット

- 4.1.健康経営を推進するメリット

- 4.2.健康経営を推進するデメリット

- 5.健康経営優良法人認定制度における4つの認証

- 5.1.健康経営優良法人

- 5.2.健康経営銘柄

- 5.3.ブライト500・ホワイト500

- 6.健康経営を推進する上での課題

- 6.1.経営層の理解不足

- 6.2.担当者の業務過多

- 6.3.従業員の意識が低い

- 6.4.健康経営の課題を解決に導く方法

- 7.健康経営に関連するその他のテーマ

- 7.1.健康日本21(第三次)

- 7.2.働き方改革と健康経営の違い

- 7.3.ウェルビーイング経営と健康経営の違い

- 8.まとめ

健康経営とは

健康経営とは、従業員の健康管理を経営的な視点で考慮し、戦略的に実行する取り組みです。

経営理念に基づいた従業員への健康投資で、労働生産性やパフォーマンス、組織の活性化などの向上に寄与するのが、健康経営の大きな役割です。最終的には、企業全体の業績向上や株価向上につながることが期待されます。

世界保健機関(WHO)では、『肉体的にも、精神的にも、社会的にも満たされた状態』を健康の定義としています。

健康経営は、日本再興戦略や未来投資戦略における『国民の健康寿命の延伸』に関わっており、国を挙げて推進している取り組みです。

経済産業省が策定した正式な定義は「従業員の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める投資であるとの考えの下、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること。」とされています。

特に「経営的視点」から考え、「戦略的」に実践するということがポイントです。

まず「経営的視点」においては従業員の健康増進等に関する取り組みを「コスト」としてとらえるのではなく、「投資」として考えることが必要です。

「戦略的」という点について、ここで大事なポイントはゴール(目標)を設定し、PDCAを意識しながら中長期的な視点で取り組むという点です。

「健康経営を通じて自社がどうなっていきたいか」というあるべき姿を明確にしてから、その目標を達成するための課題・解決方法を設定し、取り組んでいきます。

なお、経産省は定期的に「健康経営推進検討会」を開催しており、健康経営を推進するための取組みについて検討を行っています。ですので健康経営に関する最新の情報を知るためには以下の内容をチェックしておくことは不可欠です。

以下の記事で最新の検討会の内容についてまとめた記事がございますのでぜひご確認ください。

企業の未来を変える「健康経営」の新潮流 ―第4回検討会から読み解く今後の展望- | 保健同人フロンティア

健康経営が始まった背景

健康経営について理解するためには、健康経営が始まった背景について理解することも重要です。

以下に主要な背景について説明します。

生産年齢人口の減少に伴う人材不足

健康経営は、生産年齢人口の積極的な雇用と流出防止につながる重要な施策の一つです。

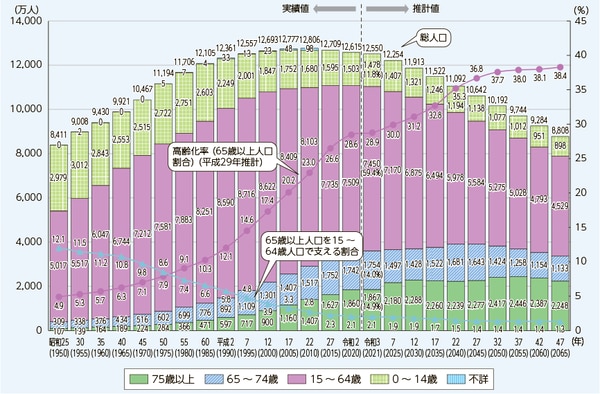

近年、日本では15〜64歳までの生産年齢人口の減少が深刻化しています。内閣府が公開した『令和4年版高齢社会白書』では、生産年齢人口が1995年をピークに減少していることがわかります。

出典:経済産業省『第1部 特集 情報通信白書刊行から50年~ICTとデジタル経済の変遷~』

上記のように、2050年には5,275万人まで減少することが予想されており、労働力不足がさらに深刻になる見込みです。

少子高齢化の進行により加速する生産年齢人口の減少は、すべての企業が向き合わなければならない問題とされています。

60歳から65歳への定年延長

日本政府は、2025年4月からすべての企業で65歳定年制を義務化するとしています。また、企業の努力目標として70歳までの定年延長を求めています。

65歳の定年延長に伴い、シニア層が健康かつ快適に働ける職場環境づくりを進めることが非常に重要です。

そのため、シニア層にパーソナライズ化した健康経営の取り組みも積極的に取り入れることが望まれます。

ワークライフバランスの実現に向けた推進

健康経営とワークライフバランスは密接に関連しており、互いに相乗効果を持つ要素です。内閣府では、ワークライフバランス(仕事と生活の調和)の定義を以下のように示しています。

(1)就労による経済的自立が可能な社会 経済的自立を必要とする者、とりわけ若者がいきいきと働くことができ、かつ、経済的に自立可能な働き方ができ、結婚や子育てに関する希望の実現などに向けて、暮らしの経済的基盤が確保できる。

(2)健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会 働く人々の健康が保持され、家族・友人などとの充実した時間、自己啓発や地域活動への参加のための時間などを持てる豊かな生活ができる。

(3)多様な働き方・生き方が選択できる社会 性や年齢などにかかわらず、誰もが自らの意欲と能力を持って様々な働き方や生き方に挑戦できる機会が提供されており、子育てや親の介護が必要な時期など個人の置かれた状況に応じて多様で柔軟な働き方が選択でき、しかも公正な処遇が確保されている。

出典:内閣府『仕事と生活の調和とは(定義)』

ワークライフバランスの実現に向けた取り組みは、健康経営優良法人の認定基準のひとつとなっているため、本質を十分に理解しておく必要があります。

ヘルシーカンパニーの概念に基づく業績・生産性向上への影響

Healthy Company(ヘルシーカンパニー)とは、米国の臨床心理学者のロバート・ローゼンが提唱した健康経営の概念のことです。

経営と健康管理を一つのものとして捉えて投資を行い、業績と生産性向上を追求するのが、ヘルシーカンパニーの大きな目的です。

具体的には、従業員のパーソナライズされたウェルネスプログラムや、メンタルヘルス管理システムなどの導入で健康経営への取り組みを強化します。

経済産業省『健康経営の推進について』では、健康経営への投資1ドルに対して3ドルのリターンになるとの調査結果が示されており、健康投資による経済効果も期待できます。

健康経営の目的

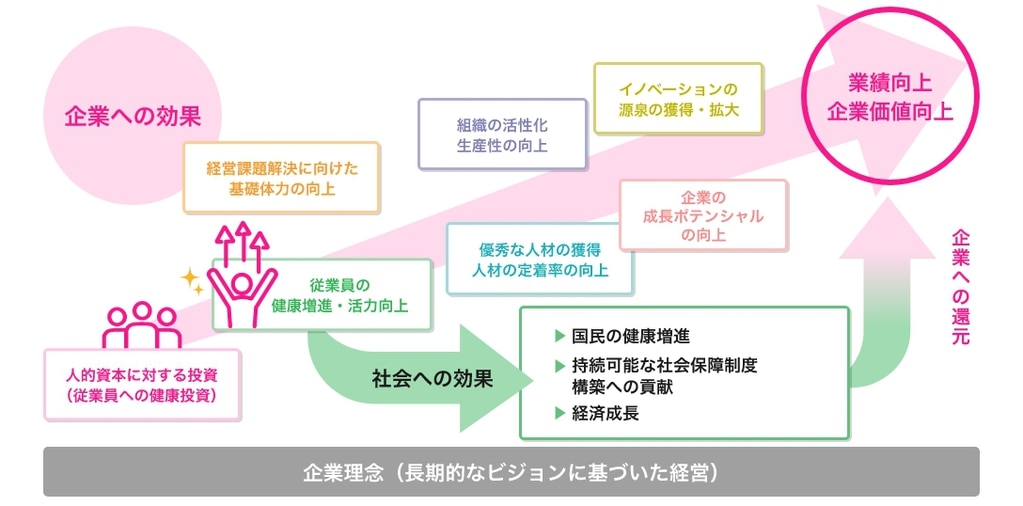

経済産業省が発行している「企業の『健康経営』ガイドブック」に掲載されている健康投資のイメージ図が以下の図になります。

健康経営の最終的な目的は「企業の業績向上、企業価値向上」です。

企業が人的資本に対して投資を行うことにより、従業員の健康増進、活力向上を促し、組織の活性化や生産性向上につなげ、最終的に企業の業績や企業価値の向上を図ることが可能になるという理屈です。

画像引用元:ACTION!健康経営 『健康経営とは』

健康経営を推進するメリット、デメリット

健康経営は企業と従業員、双方にとって多くのメリットがあり、適切に推進することで企業の成長にもつなげられます。

しかし、健康経営にはデメリットもあるため、メリットとあわせてそれぞれの概要を知っておくことが大切です。

健康経営を推進するメリット

ここでは、健康経営を推進するメリットを5つ紹介します。

①従業員と組織の労働生産性向上

健康経営を推進することで、心身的に健康な従業員が増え、業務の効率やパフォーマンスの向上につなげることが可能です。

②離職リスクを抑制できる

健康経営を推進することで、従業員の健康が維持され、病気や怪我、メンタルヘルス不調などが減り、離職につながるリスクが抑制されます。

③企業イメージアップで採用に有利になる

健康経営を推進している企業は、社内外に“働きやすい環境”“従業員に優しい企業”など、よいイメージを発信することが可能です。

④健康経営優良法人の認定で特別な待遇がある

健康経営を推進し健康経営優良法人として認められた場合は、特別な待遇が受けられます。健康経営優良法人に認定された場合は、認定ロゴマークが使用可能になり、PR活動に活用できます。

⑤社会保険料の負担を減らせる

健康経営の推進で従業員の健康意識が高まり、怪我や病気で病院にかかる頻度を減らすことが可能です。

⑥労働災害等のリスクを低減できる

健康経営には労働安全衛生法の遵守が含まれていますので、「労働災害に伴う刑事上・民事上及び行政上の責任や社会的責任の発生」などの被害を回避または低減することにつながります。

健康経営を推進するデメリット

健康経営を推進することでさまざまなメリットが期待できますが、デメリットもあります。健康経営に取り組むデメリットは主に以下のとおりです。

▼健康経営に取り組むデメリット

- 従業員に取り組みを周知させて協力してもらう必要がある

- 投資効果の可視化が難しい

- 従業員の健康状態を管理するためのシステムが必要

- メンタルヘルスケアやストレスチェック、健康診断や残業時間を利用したデータの分析と活用に専門的な知識が必要

健康経営を推進するメリット、デメリットについて、より詳しい内容について知りたい方は以下の記事で説明していますのでご興味ある方はご覧ください。

健康経営のメリット・デメリットとは?企業と従業員にもたらす効果を徹底解説 | 保健同人フロンティア

健康経営優良法人認定制度における4つの認証

健康経営優良法人認定制度とは、優良な健康経営を実践している企業を顕彰する制度です。ここでは、健康経営優良法人認定制度における4つの認証について紹介します。

健康経営優良法人

経済産業省や日本健康会議が運営する健康経営優良法人は、優良な健康経営の取り組みを実践している企業に対して与えられる認証です。

中小企業向けの中小規模法人部門、大企業向けの大規模法人部門の2部門が設けられています。健康経営優良法人の認証を受けた企業は、認定ロゴマークを使用することが可能です。

従業員の心身的な健康に配慮している企業であることを外部にアピールできるため、企業イメージのアップや人材確保などに有利に働きます。

他にも、貸付利率や特別利率、補償料における優遇制度を利用できるなどのメリットがあります。

なお、健康経営優良法人への申請には、各地の協会けんぽや健康保険組合が実施する健康宣言事業への参加が必要です。

健康経営優良法人についてさらに詳しい内容を知りたい方は、以下の記事で説明していますのでご興味ある方はご覧ください。

健康経営優良法人認定制度とは?認定されるメリットや基準を徹底解説 | 保健同人フロンティア

健康経営銘柄

健康経営銘柄とは、優れた健康経営に取り組んでいる上場企業に与えられる認証のことです。

経済産業省と東京証券取引所が、東京証券取引所の上場企業から1業種最大5枠を選定・認定するため、極めて価値の高い認証といわれています。

健康経営銘柄に認証された企業は投資家にアピールできるため、運営資金の調達で大きなメリットを得られます。

また、ブランディングや採用活動においてもアドバンテージを得られやすい認証です。2023年度より選定基準に以下の変更が行われました。

- 「健康経営度が上位20位以内」から「健康経営優良法人(大規模法人部門)申請法人の上位500位以内」に変更

- 銘柄ブランドの価値を維持する観点から、「1業種最大5枠」に設定

ブライト500・ホワイト500

健康経営優良法人に認定された企業のうち、健康経営の取り組みが特に優秀だった上位500企業に顕彰されるのが、ブライト500・ホワイト500です。

ブライト500は中小規模法人部門から、ホワイト500は大規模法人部門から認定されます。

健康経営優良法人やブライト500・ホワイト500には、経営理念、組織体制、制度・施策実行、評価・改善、法令順守・リスクマネジメントという認定要件が設けられています。

企業の経営者や人事部担当者の方は、各認定要件を把握したうえで健康経営の取り組みを行なうことが望まれます。

ホワイト500についてさらに詳しい内容を知りたい方は以下の記事で説明していますのでご興味ある方はご覧ください。

【健康経営優良法人】ホワイト500とは?主な認定要件やメリットを知ろう! | 保健同人フロンティア

健康経営を推進する上での課題

健康経営は、従業員の健康管理を経営的な視点から戦略的に実践する取り組みです。

しかし、その実施過程ではさまざまな課題が発生し、健康経営の効果を最大限に引き出す上で大きな障害となる可能性があります。

経営層の理解不足

健康経営を成功させるためには、経営層の理解と支援が不可欠です。しかし、多くの会社では経営層が健康経営の重要性を十分に理解していないケースが見られます。

そのようなケースでは、必要な予算や人員の確保が困難になり、効果的な施策の実施が妨げられる可能性があります。

担当者の業務過多

健康経営の担当者は、既存の業務に加えて新たな業務を負うことになるため、業務負担が著しく増加することがあります。

特に、健康経営の担当が兼任である場合、時間や労力の配分が難しくなり、効果的な施策の実施が困難になる可能性があります。

従業員の意識が低い

健康経営の成功には、従業員の積極的な参加と意識向上が不可欠です。

しかし、多くの会社では従業員の健康への関心や健康経営施策への参加意欲が低いことが課題となっています。

健康経営の課題を解決に導く方法

これらの課題を解決するためにはいくつかの対策が必要となります。

経営層の理解と支援を得るためには、健康経営の効果を具体的な数値で示すことが効果的です。

たとえば、メンタルヘルス不調による損失や、健康経営施策による生産性向上の事例などを提示することで、経営戦略としての健康経営の重要性を明確に伝えることができます。

健康経営担当者の業務負担を軽減するためには、業務内容の見直しとリソースの適切な配分が重要です。

たとえば、専門の部署を設置したり、産業医や保健師などの外部専門家と連携したりすることで、効率的な健康経営の推進が可能です。

従業員の健康意識を高め、積極的な参加を促すためには、継続的な教育と啓発活動が重要です。

たとえば、設置している相談窓口を毎月案内する、管理職が業務時間内のメンタルヘルス研修の参加を積極的に促す、ストレスチェックの受検を促すといった活動が必要になります。

健康経営を推進する上での課題と、その解決方法についてより詳しい内容が知りたい方は、以下の記事で説明していますのでご興味ある方はご覧ください。

健康経営の課題を解決するための戦略とは?スムーズに実施するために知っておくべきこと | 保健同人フロンティア

健康経営に関連するその他のテーマ

健康日本21(第三次)

わが国では少子高齢化や生活習慣の変化により、国による国民の健康づくりの在り方も変わってきています。

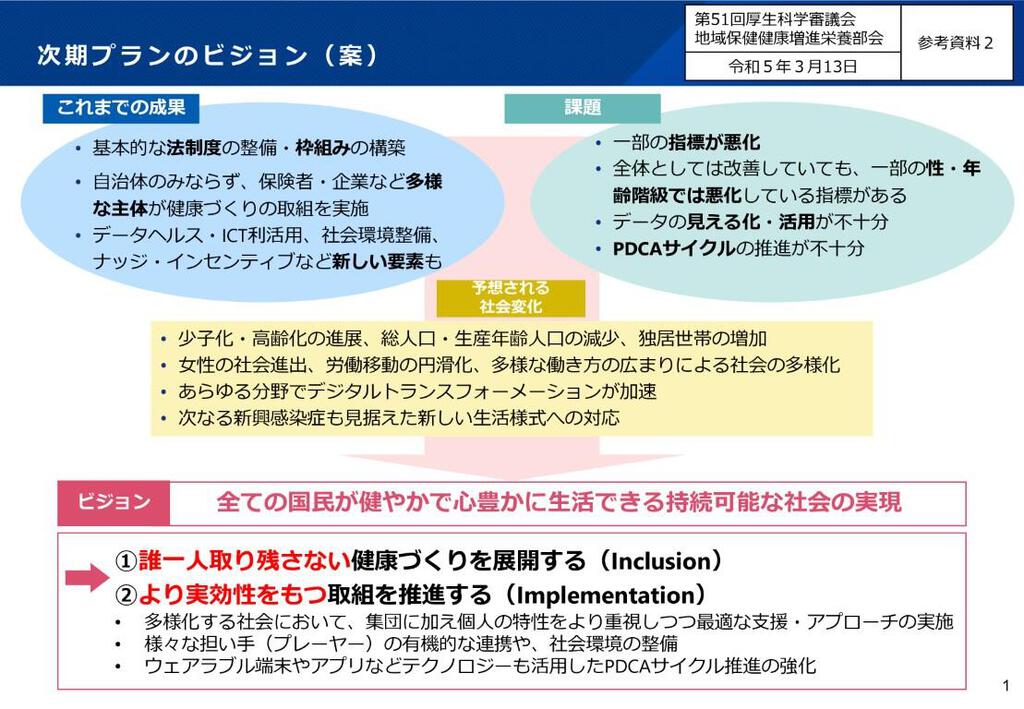

2024年からは国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針に基づいて、第五次国民健康づくり対策である「21世紀における第三次国民健康づくり運動(健康日本21)」がスタートしました。

健康日本21では、「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」を「ビジョン」としており、そのために①誰一人取り残さない健康づくりの展開(Inclusion)する②より実効性をもつ取り組みの推進(Implementation)を行う、としています。(下記図参照)

画像引用元:厚生労働省 『第51回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会 参考資料2』

そのビジョンの実現のために掲げている方向性の一つに、「社会環境の質の向上」があります。そしてその中では、健康経営が「誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備」の一環として期待されています。

国が掲げる国民の健康づくりの一環としても、健康経営は期待されている取り組みなのです。

働き方改革と健康経営の違い

日々の働き方にメリハリをつけて生産性高く働くことをめざす「働き方改革」については、2013年ごろから日本企業の生産性向上の視点やワークライフバランスの観点から注目されてきました。

働き方改革は2018年に「働き方改革関連法」でも制定されており、「時間外労働の規制」「年次有給休暇の取得推進」「フレックスタイム制や勤務間インターバル制度などの柔軟な働き方の推進」などがその主な内容です。

健康経営の目的はあくまで「人的資本への投資による業績・企業価値の向上」であり、その点が働き方改革とは異なりますが、とはいえ働き方改革で目指されている長時間労働による疲労を避けること、有給休暇によってリフレッシュした状態で従業員が勤務することは健康経営においても重要な事項です。

そういう意味で働き方改革は健康経営の土台を支える基礎の部分にあたると言ってもいいでしょう。

ウェルビーイング経営と健康経営の違い

健康経営と似た言葉にウェルビーイング経営というものがありますが、これも異なるものです。

健康経営とウェルビーイング経営は、いずれも従業員の心身的な健康増進に寄与するという共通点がありますが、正確には目的と対象、期待できる効果、具体的な施策などが異なります。

健康経営は、従業員の健康管理や分析を戦略的に行い、生産性向上や健康増進へとつなげる取り組みです。

一方でウェルビーイング経営は、従業員の健康状態と心理的な幸福、組織内の人間関係、キャリアの満足度などを良好にするための取り組みです。

また、健康経営とウェルビーイング経営の明確な違いは視点にあります。

健康経営は企業視点で行い、従業員の健康増進を支援する取り組みを通じて、企業価値の向上を目指します。

従業員視点で行なうのがウェルビーイング経営です。従業員の心と身体が健康であり、社会的に満たされている状態を目指すための取り組みを行います。

どちらの経営においても、従業員のパフォーマンス向上や組織の業績アップを目指すという大きな目標があるため、いくつか重複する施策があります。

健康経営とウェルビーイング経営の違いについては以下の記事でも説明していますのでご興味ある方はご覧ください。

健康経営とウェルビーイング経営の違いとは?目的や具体的な施策例を紹介 | 保健同人フロンティア

まとめ

この記事では、健康経営について以下の内容で解説しました。

- 健康経営の概念

- 健康経営に取り組む目的

- 健康経営優良法人認定制度における4つの認証

健康経営は、経営的な観点で従業員の健康管理を戦略的に行なう取り組みであり、労働生産性やパフォーマンスの向上、組織の活性化などにつながるメリットがあります。

生産年齢人口の減少に伴い、人材の雇用と流出防止に取り組む重要性が高まっている今、従業員の心身的な健康管理を強化するとともに、従業員のWell-beingを実現するための施策が求められます。

保健同人フロンティアが提供する『HoPEサービス』は、従業員の心と身体の健康状態の見える化と健康データの一元管理、さらにはデータを活用した人事施策の提案まで包括的に支援するサービスです。

直感的に使いやすい健康管理システムや、独自の尺度を含んだストレスチェックサーベイの提供で、貴社の健康経営における課題を解決します。

健康経営優良法人の認定に向けた取り組みを強力にバックアップしますので、ぜひこの機会にHoPEサービスの魅力がわかる資料を無料ダウンロードしてみてはいかがでしょうか。