【2025年最新版】ストレスチェック完全ガイド|制度の概要から実施方法・職場改善までわかりやすく解説

職場におけるストレスの増加に伴い、従業員のメンタルヘルスをケアするためにストレスチェック制度の重要性が認識されています。

しかし、この制度の正確な実施手順や以降の対応を正しく理解している方はそれほど多くないかもしれません。

この記事では、ストレスチェック制度の概要から実施手順、高ストレス者への対応、結果の活用方法まで詳しく解説します。

目次[非表示]

- 1.ストレスチェック制度の概要

- 1.1.ストレスチェックとは

- 1.2.法的根拠と義務化の背景

- 1.3.「ストレスチェックは意味がない」と言われる理由

- 2.ストレスチェックの80項目版と57項目版の違い

- 3.ストレスチェックの実施手順

- 3.1.①実施前の準備

- 3.2.②ストレスチェックの実施方法

- 3.3.③個人への結果通知

- 3.4.④結果の集計と分析

- 4.高ストレス者への対応

- 4.1.高ストレス者の定義と実施義務

- 4.2.面接指導の実施

- 4.3.就業上の措置と職場環境改善

- 5.ストレスチェックにおける産業医の役割とは

- 5.1.ストレスチェックにおける産業医面談の流れ

- 5.2.産業医不在の場合

- 6.ストレスチェック結果の活用

- 6.1.集団分析の方法

- 6.2.職場環境改善への活用

- 6.3.メンタルヘルス対策への展開

- 7.失敗しないストレスチェックサービスの選び方

- 8.ストレスチェックの実施における課題

- 8.1.実施上の課題と対策

- 8.2.従業員の参加率向上のための工夫

- 9.ストレスチェックに関する法的留意点

- 9.1.個人情報保護と守秘義務

- 9.2.不利益取扱いの禁止

- 9.3.労働基準監督署への報告義務

- 10.効果的なストレスチェックを実施するなら『HoPEサーベイ』

- 11.まとめ

ストレスチェック制度の概要

ストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルス対策として重要な役割を果たしています。ここでは、ストレスチェック制度の概要について詳しく解説します。

ストレスチェックとは

ストレスチェックは、従業員の心理的な負担を客観的に評価するための検査です。

従業員自身がストレスに関する質問票に回答し、その結果を専門家が分析することで、個人や組織のストレス状態を把握します。

この検査により、従業員は自身のストレス状態を認識し、早期対策を講じることが可能です。

また、会社側も組織全体のストレス傾向を把握し、職場環境の改善に活用することが可能になります。

ストレスチェックは調査票を用いて、

- ストレス要因(職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目)

- ストレス反応(心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目)

- 周囲のサポート(職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目)

の3つの領域に関して、労働者のストレスの程度を点数化します。

それを元に高ストレス者を特定し、医師による面接指導の要否を確認するのです。

法的根拠と義務化の背景

ストレスチェック制度は、職場におけるメンタルヘルス不調の増加を受け、2015年12月の労働安全衛生法改正により義務化されました。

常時50人以上の従業員を雇用する事業場では、年1回以上のストレスチェック実施が義務付けられています。

一方、50人未満の事業場では努力義務となっていますが、2025年5月の労働安全衛生法の改正によって50人未満の事業場でのストレスチェック実施も義務付けられることが決定しました。

なお、いつから義務化されるかはまだ未定ですが、遅くとも2028年の5月までには義務化されるそうです。

この法改正により、会社は従業員のメンタルヘルス対策に積極的に取り組むことが求められるようになりました。

なお、この義務を守らなかった場合は罰則があります。

『労働安全衛生法第120条』によると、50人以上の従業員を抱える事業場を持つ会社は、ストレスチェック結果を労働基準監督署に報告しなければ50万円以下の罰金を受ける可能性があります。

罰則を受けることがないように、法律に遵守したストレスチェックの実施を行うことが重要です。

その他にもストレスチェックの対象者となる従業員の要件など、より詳細な内容はありますが

そちらについては以下の記事で説明していますのでご興味ある方は以下をご覧ください。

【2025年最新版】ストレスチェックは義務?労働安全衛生法に基づく実施条件と罰則を徹底解説!

「ストレスチェックは意味がない」と言われる理由

「ストレスチェックって、結局意味あるの?」「毎年やってるけど、何も変わらない…」

企業の人事担当者や産業保健スタッフの間で、こうした声を耳にすることは少なくありません。

「意味がない」と感じる理由は主に以下の三つが傾向としてあります。

- 結果が活用されていない

- 高ストレス者への対応が不十分

- 年1回の実施では現状が反映されにくい

ストレスチェックは導入するだけで不調者が減るような魔法のツールではありません。

「意味ある」ストレスチェックにするためには気を付けるべきポイントがありますので、そのあたりも抑えた上での運用が不可欠です。

なお、それらのポイントや実際の具体例に関しては以下の記事で詳しく説明していますのでぜひご覧ください。

ストレスチェックは意味がないのか?──制度の本質と“意味ある”活用法を徹底解説 | 保健同人フロンティア

ストレスチェックの80項目版と57項目版の違い

厚生労働省は、職業性ストレス簡易調査票(57項目版)と簡易調査票(簡略版23項目)を公開しており、ストレスチェックの実施を推奨しています。

80項目版のストレスチェックは、57項目版の調査票にワークエンゲージメントやハラスメント、上司のマネジメントなどの職場の雰囲気や、特定ストレス要因に対する従業員の反応を示す設問を加えたものです。

80項目版の方が詳細な調査ができますが、57項目版でもストレス要因やストレスによる反応、周囲のサポート状況における必要な領域などの調査が可能です。

ストレスチェックの種類

職業性ストレス簡易調査票の57項目版

57項目版のストレスチェックは、厚生労働省が推奨しているストレスチェックで、一般的に多く利用されている調査票です。

80項目版より設問が少ないため手軽に取り組みやすい特徴があります。

新職業性ストレス簡易調査票の80項目版

80項目版のストレスチェックは、職場におけるストレス状況について詳しく調査でき、職場環境改善に向けた取り組みに役立ちます。

57項目版のストレスチェックに23の設問を加えた内容で、より詳細な尺度によって、従業員の情緒的負担や成長機会の有無、ワークエンゲージメントなどの把握ができます。近年の健康経営の意識の高まりにより活用する企業が増えてきています。

職業性ストレス簡易調査票の 23項目版

23項目版ストレスチェックは、57項目版ストレスチェックをより簡略化したものです。

設問数が少ないため簡単に取り組めますが、従業員のストレス状態における詳しいデータを得られません。従業員のストレス状態を深く調査するには、57項目以上のストレスチェックの実施が望ましいです。

ストレスチェックで調査する3つのストレス領域

①仕事のストレス要因

ストレスチェックは、従業員の心理的な負担の原因となる業務上のストレス要因を把握できます。

仕事のストレス要因には、業務過多や長時間労働、転勤などの多様な要因があげられます。

ストレスチェックによって、仕事のストレス要因が見つかった場合、残業時間の改善や管理者による面談などの対策が有効です。

②心身のストレスの反応

ストレスチェックによって、従業員の心理的な負担によって起きている症状を把握できます。

心身のストレス反応には、憂鬱感や倦怠感、頭痛などのさまざまな症状があります。

症状に基づいた医師の判断によって、ストレス反応の原因の発見が可能です。

従業員の心身のストレス要因が見つかった場合、セミナーによる従業員のセルフケアの強化や、休養の見直しなどの対策が有効です。

③周囲のサポート

ストレスチェックは上司や同僚、プライベートの家族や友人などの従業員の周囲からのサポートがあるかを確認できます。

サポート環境の有無を確認できれば、人間関係に係る部分や従業員へのサポート面における対策が打てるようになります。

周囲からのサポートがない場合は、社内コミュニケーションの促進や管理者のマネジメント内容の見直しなどの対策が有効です。

その他、80項目版で判定できる内容やストレスチェックを実施する際の注意点など、より詳しい内容については以下の記事で説明していますのでご興味ある方はご覧ください。

ストレスチェックの80項目版と57項目版の違いや選び方とは?厚労省の資料をわかりやすく解説

ストレスチェックの実施手順

ストレスチェックを効果的に実施するためには、適切な手順を踏むことが重要です。ここでは、ストレスチェックの実施手順について詳しく解説します。

①実施前の準備

ストレスチェックの実施に先立ち、綿密な準備が必要です。

まず、社内担当者が実施方法を策定し、衛生委員会での審議を経て従業員に対してストレスチェックの方針を説明します。

次に、実施者や実施事務従事者を選任しますが、実施者は医師、保健師、または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師や精神保健福祉士などから選ばれます。

また、質問票の準備や実施スケジュールの決定など、具体的な準備作業が必要です。

これらの準備を通じて、スムーズな実施と従業員の理解促進を図ります。

②ストレスチェックの実施方法

ストレスチェックの実施方法には、主に紙媒体とWeb形式があります。どちらの方法を選択するかは、会社の規模や従業員の働き方に応じて決定します。

実施の際は、プライバシーに配慮した環境を整えることが重要です。質問票への回答は、従業員が自身のペースで行えるよう配慮し、回答時間も適切に設定します。

③個人への結果通知

ストレスチェックの結果は、実施者または実施事務従事者から本人に直接通知されます。

結果通知の際は個人情報保護に十分配慮し、プライバシーを守りながら行う必要があり、封書や電子メールなど、情報漏洩のリスクを抑えることが重要です。

また、高ストレス者と判定された従業員には、医師による面接指導の案内も同時に行われます。

結果通知を受けた従業員が自身のストレス状態を適切に理解し、必要な対策を講じられるよう、丁寧な説明が求められます。

④結果の集計と分析

ストレスチェックの回答が集まったら実施者が結果の集計と分析を行い、個人のストレス状態の評価だけでなく、部署や職場単位での集団分析も実施します。

集団分析では、職場ごとのストレス傾向や特徴を把握し、組織全体のメンタルヘルス状況を評価します。この分析結果は、後の職場環境改善策の立案に活用することが可能です。

集計・分析の過程では個人情報の取り扱いに十分注意を払い、データの匿名化や適切な管理を徹底することが求められます。

評価の結果はストレスの程度を点数化するだけでなく、ストレスの状況をレーダーチャート等の図表でわかりやすく示すとよいでしょう。

また高ストレス者の特定も担当者が行う必要があり、高ストレス者の特定から面接指導が必要かどうかの評価まで行うことがストレスチェックの範囲となります。

高ストレス者への対応

ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された従業員への適切な対応は、メンタルヘルス対策の要となります。ここでは、高ストレス者への対応について詳しく解説します。

高ストレス者の定義と実施義務

高ストレス者の判定基準は、『厚生労働省のマニュアル』に基づいて設定されます。

一般的には、ストレス反応が高く、かつ仕事のストレス要因が高い状態にある者、またはストレス反応が著しく高い者が高ストレス者と判定されます。

ただし、各会社の状況に応じて、衛生委員会で産業医や実施者の意見を踏まえ、独自の判定基準を設定することも可能です。

判定基準の設定には、従業員の健康リスクを適切に評価できるよう、慎重な検討が必要です。

高ストレス者の選定基準や対応方法などについての詳しい内容については、以下の記事で詳しく説明しています。興味がある方はぜひご覧ください。

【人事担当者向け】 ストレスチェックにおける「高ストレス者」とは?選定基準と対応方法を徹底解説 | 保健同人フロンティア

面接指導の実施

高ストレス者と判定された従業員から申し出があった場合、事業者は医師による面接指導を実施する義務があります。

事業者は申し出を受理した後おおむね1か月以内に医師による面接指導を行うようにします。

また事業者は、面接指導の記録を作成して5年間保存しなければなりません。(労働安全衛生法第66条の10第4項、労働安全衛生規則第52条の18)

面接指導では、ストレス要因の詳細な把握や健康状態の確認が行われ、必要に応じて就業上の措置について意見を述べます。

面接指導を実施するにあたっては従業員のプライバシーに十分配慮し、安心して相談できる環境を整えることが重要です。

また、面接指導の申し出が従業員の不利益につながらないよう、公正な対応が求められます。

ストレスチェック後の面談の流れについては、以下の記事で詳しく説明していますのでご興味ある方はご覧ください。

ストレスチェック後の高ストレス者への医師面談とは?ストレスチェック後にやるべき人事対応ガイド

就業上の措置と職場環境改善

面接指導の結果にもとづき、必要に応じて労働時間の短縮、業務内容の変更、配置転換などの就業上の措置が講じられます。

事業者は面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聴かなければなりません。(労働安全衛生法第66条の10第5項、労働安全衛生規則第52条の19)

これらの記録の作成や意見聴取については厚生労働省「長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアル」を参考にするとよいでしょう。

また事業者は、これらの医師の意見を考慮したうえで、その必要があると認める場合は就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員等または労働時間等設定改善委員会への報告等をする必要があります。(労働安全衛生法第66条の10第6項)

同時に職場環境の改善策を検討することで、ストレス要因の軽減や働きやすい環境づくりを進めることが可能です。

具体的には、業務プロセスの見直し、コミュニケーションの活性化、ハラスメント対策の強化などが挙げられます。

これらの措置は、高ストレス者個人への対応だけでなく、職場全体のメンタルヘルス向上につながる重要な取り組みです。

継続的なモニタリングと改善を行うことで、より効果的な職場環境の構築が可能となります。

ストレスチェックにおける産業医の役割とは

産業医はストレスチェック後に高ストレス者に向けた面談指導を行い、事業場に必要な措置の指示を行います。

面談指導は、必ずしも産業医が行わなければならないとは限りませんが、職場の状況を知っている産業医に担当してもらうのが望ましいです。

実際に、産業医がストレスチェックの実施者を兼ねるケースが多く、その場合は準備からストレスチェック後のフォローまで一気通貫で協力してもらえるため、スムーズに運用できます。

ストレスチェックにおける産業医面談の流れ

産業医面談を効果的に行うには、ストレスチェックの準備から高ストレス者への措置までのプロセスを適切に行う必要があります。

そのプロセスとは以下の通りです。

- 高ストレス者の選定基準の決定

- 面談指導の勧奨

- 面談指導の実施

- 面談指導に基づいた意見を事業場へ引き継ぐ

- 事業場による必要に応じた措置の実施

産業医不在の場合

会社に産業医が不在の場合、ストレスチェック後の面談指導を依頼できる外部組織に依頼するという選択肢があります。

以下が面接指導を依頼できる外部組織の例です

- 産業保健総合支援センター、地域産業保健センター

- 医師会

- 健診機関

- 民間の外部組織

それぞれ特徴が異なるので、自社の条件にあった依頼先を選定する必要があります。

ストレスチェックにおける産業医の役割については、以下の記事でより詳しく説明していますのでご興味ある方はご覧ください。

ストレスチェックと産業医の役割とは?面接指導の実施方法・流れ・注意点をわかりやすく解説【2025年最新版】

ストレスチェック結果の活用

ストレスチェックの結果を効果的に活用することで、組織全体のメンタルヘルス向上につなげることができます。ここでは、ストレスチェック結果の活用方法について詳しく解説します。

集団分析の方法

ストレスチェックの結果を部署や職場単位で集計し、組織全体のストレス傾向を分析します。集団分析は努力義務ですが、職場の課題を把握するためには実施することが望ましいです。

具体的には、仕事の量的負担や質的負担、対人関係などの項目ごとに、各職場のスコアを算出し全社平均や業界平均と比較します。

この分析により、特にストレスが高い職場や、改善が必要な項目を特定することが可能です。組織分析の結果は経営層や管理職と共有し、具体的な改善策の立案に活用します。

また集団分析をする際には「仕事が要因の健康リスク」「高ストレス者がいるかどうか」などの点を特に重要課題として特定するとよいです。

高ストレス者に対しては医師による面接指導を推奨する義務があるので、特に優先的に特定する必要があります。

その他にも集団分析を効果的に活用する方法などの、より詳しい内容について以下の記事で説明していますのでご興味ある方はご覧ください。

【2025年版】ストレスチェックの集団分析とは?職場改善につながる実施手順と活用法

職場環境改善への活用

組織分析の結果をもとに、ストレス要因の高い職場や部署を特定し、具体的な改善策を立案します。

例えば、労働時間の見直し、業務プロセスの改善、コミュニケーションの促進などが挙げられます。

改善策の立案には、該当部署の管理職や従業員の意見も取り入れ、実効性の高い対策を検討することが重要です。

また、改善策の実施後は、定期的に効果を測定し、必要に応じて見直しを行います。このPDCAサイクルを回すことで、継続的な職場環境の改善が可能となります。

メンタルヘルス対策への展開

ストレスチェックの結果を活用し、組織全体のメンタルヘルス対策を強化します。

具体的には、ラインケア研修やセルフケア研修の実施、ハラスメント対策の強化、従業員の意欲向上施策などが挙げられます。

また、ストレスチェックの結果から得られた知見を、新たな人事施策や組織改革の立案に活用することも有効です。

例えば、ワークライフバランスの推進やキャリア開発支援の強化など、従業員のウェルビーイング向上につながる施策を検討します。

包括的なメンタルヘルス対策を展開することで、組織の生産性向上と従業員の健康増進の両立を図ることができます。

ストレスチェックの適切な活用方法については、以下の記事でも詳しい内容について説明していますのでご興味ある方はご覧ください。

ストレスチェックの適切な活用方法とは?実施後の分析と改善の繰り返しが重要 | 保健同人フロンティア

失敗しないストレスチェックサービスの選び方

ストレスチェックサービスを導入する際は、受検手段の多様さや委託業務の範囲などのポイントに着目し、自社に最も適したストレスチェックサービスの選定をする必要があります。

▼ストレスチェックサービスの重要な選定ポイント

- 受検手段の多様さ

- 委託できる業務範囲の種類

- 従業員へのフォロー体制の有無

- セキュリティの強度

ストレスチェックの受検方法は、多様であるほど受検率を向上しやすくなります。

主な受検方法としては、Web受検と紙のアンケートがあげられ、Web受検ならパソコンやスマートフォンなどのデバイスにも対応しているため、受検を促進しやすいです。

昨今は外国人労働者が増加しているため、言語選択が可能かどうかも選定ポイントに含まれます。

ストレスチェックにかかる業務負担を軽減させたい場合は、実施者と実施事務従事者のどちらも委託できるか確認しておく必要があります。

以下の記事では具体的なストレスチェックサービスの比較をしています。ご興味ある方はご覧ください。

ストレスチェックサービス7社を徹底比較!失敗しない選び方と注目すべきポイント | 保健同人フロンティア

ストレスチェックの実施における課題

ストレスチェックの実施には、いくつかの課題が存在します。ここでは、ストレスチェックの実施における課題と、その対策について詳しく解説します。

実施上の課題と対策

ストレスチェック制度の主な課題として、集団分析の未実施や産業医・外部機関との連携不足が挙げられます。

集団分析を行わない場合、組織全体のストレス傾向を把握できず、効果的な対策を立てることが困難になります。

この課題に対しては、集団分析の重要性を経営層や管理職に理解してもらい、実施を促進することが重要です。

また、産業医や外部機関との連携不足は、専門的な見地からの助言や支援を得られないことにつながります。

この課題に対しては、定期的な情報共有の場を設けたり、外部専門家を交えた検討会を開催したりするなど、連携強化の取り組みが必要です。

従業員の参加率向上のための工夫

ストレスチェックの効果を最大化するためには、従業員参加率を高めることが不可欠です。

参加率を高めるためには、まずストレスチェックの目的や意義を丁寧に説明し、従業員の理解を得ることが重要です。

また、プライバシー保護の徹底や結果の活用方法を明確に示すことで、従業員の不安を軽減し、積極的な参加を促すことができます。

さらに、フォローアップ体制を充実させることで、ストレスチェック後のサポートを強化し、従業員の信頼を得られます。

ストレスチェックに関する法的留意点

ストレスチェックの実施には、法的な観点からも注意すべき点があります。ここでは、ストレスチェックに関する法的留意点について詳しく解説します。

個人情報保護と守秘義務

ストレスチェックの結果は、極めて機密性の高い個人情報として扱われ、実施者や実施事務従事者には法律により厳格な守秘義務が課されています。

具体的には、データの取り扱いや保管方法、アクセス権限の設定など、適切な情報管理が求められます。

例えば、結果データは暗号化して保存し、アクセスできる人員を必要最小限に制限するなどの対策が必要です。

また、結果を本人以外に開示する際は、本人の同意を得ることが原則となります。

これらの措置により、従業員のプライバシーを保護し、ストレスチェック制度への信頼を確保することができます。

不利益取扱いの禁止

ストレスチェックの結果を理由に、従業員に対して不利益な取り扱いをすることは法律で明確に禁止されています。

具体的には、人事評価や配置転換、昇進・昇格の判断材料としてストレスチェックの結果を利用してはなりません。

また、高ストレス者と判定されたことや、医師による面接指導の申し出を理由とした不利益取扱いも禁止されています。

これらの規定は、従業員が安心してストレスチェックに参加し、必要な支援を受けられるようにするためのものです。

会社は、この点を十分に理解し、公正な対応を心がける必要があります。

労働基準監督署への報告義務

事業者には、ストレスチェックの実施状況について、毎年労働基準監督署に報告する義務があります。

報告内容には、ストレスチェックの実施率、面接指導の実施状況、集団分析の実施有無などが含まれます。

この報告は、所定の様式に基づいて行う必要があり、虚偽の報告は罰則の対象となります。

なお、ストレスチェックの報告については以下の記事で細かく説明していますのでぜひご覧ください。

ストレスチェック報告書作成・提出完全ガイド |提出方法・記入例・電子申請・注意点まで徹底解説

効果的なストレスチェックを実施するなら『HoPEサーベイ』

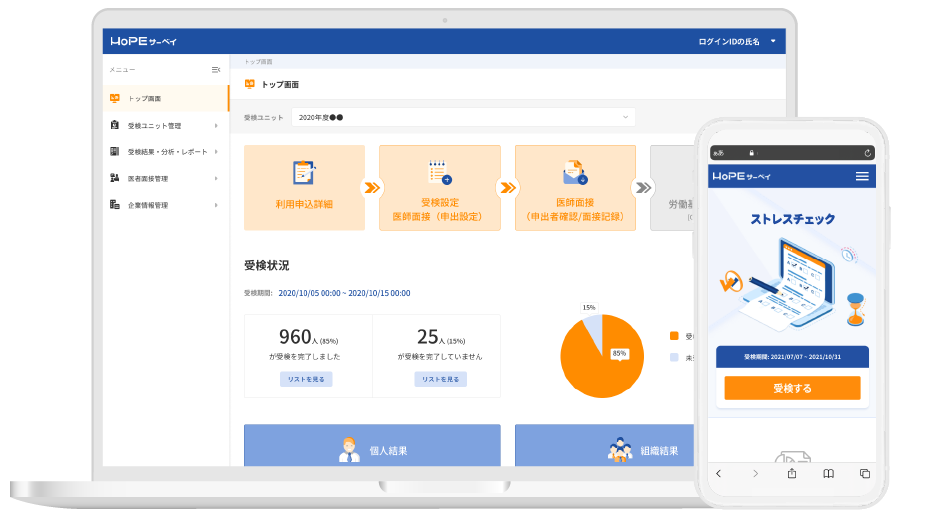

保健同人フロンティアが提供する『HoPEサーベイ』は、ストレスチェックの実施をより効果的に行えるツールです。

▼HoPEサーベイの特徴

- 当社独自のストレスチェックによりWell-beingスコアを網羅し、組織と個人のストレス値を見える化

- ストレスチェック結果がグラフ化されたレポートにより組織の改善ポイントを容易に把握できる

- 管理画面、受験画面ともに使いやすい設計のため、効率的にストレスチェックを実施可能

より効果的なストレスチェックを実施したいという方は、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

この記事では、ストレスチェック制度について以下の内容で解説しました。

- ストレスチェック制度の概要

- ストレスチェックの実施手順

- ストレスチェック結果の活用

- ストレスチェックに関する法的留意点

ストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルス対策と職場環境の改善に不可欠です。常時50人以上の従業員を抱える事業場では、年1回以上の実施が義務付けられています。

実施手順としては、準備、ストレスチェックの実施、結果の集計・分析、個人への結果通知という流れで進められます。

結果は個人へのフィードバックだけでなく、組織分析にも活用され、職場環境の改善につなげることが可能です。

ただし、個人情報保護や不利益取扱いの禁止など、法的な留意点にも十分注意を払う必要があります。

保健同人フロンティアが提供する『HoPEサーベイ』は、従来のストレスチェックの枠を超え、より効果的なメンタルヘルス対策と職場環境改善を実現するサービスです。

従業員のストレス状態だけでなく、組織の健康度や生産性、エンゲージメントなども同時に評価することが可能です。

HoPEサーベイの特徴や導入メリットについて、詳しく解説した資料を無料公開していますので、ぜひこの機会にご覧ください。