【人事担当者向け】 ストレスチェックにおける「高ストレス者」とは?選定基準と対応方法を徹底解説

ストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的とした、労働安全衛生法に基づく重要な取り組みです。

企業においては、年に1回以上の実施が義務付けられており、従業員の心理的負担や職場環境の課題を把握するための有効な手段となっています。

人事担当者としては、ストレスチェックの結果を活用し、従業員のストレス状況を把握するだけでなく、職場環境の改善や個別対応を通じて、働きやすい職場づくりを推進することが求められます。

こちらの記事では高ストレス者に関する選定基準やその後の対応について解説します。

【こちらもオススメ】

目次[非表示]

- 1.高ストレス者とは?定義と特徴を理解する

- 2.高ストレス者の選定基準

- 2.1.選定基準の検討方法

- 2.2.個人結果算出方法

- 2.2.1.ア)標準化得点を用いる方法

- 2.2.2.イ)素点換算表を用いる方法

- 3.高ストレス者への対応

- 3.1.結果通知の徹底とプライバシー保護

- 3.2. 医師面接の導線確保と申出促進

- 3.3.面接希望しない者へのフォロー体制

- 4.まとめ:人事担当者が果たすべき役割

高ストレス者とは?定義と特徴を理解する

高ストレス者とは、ストレスチェックの結果から「心身に強いストレス反応がある」または「ストレス要因が多く、周囲の支援が少ない」と判断された従業員を指します。

これは一時的な疲労ではなく、継続的な心理的負担や職場環境の問題が背景にある可能性が高く、メンタルヘルス不調のリスクが高い状態です。

高ストレス者の状態は、本人の自覚がない場合もあり、放置すると休職や退職につながる可能性もあるため、早期の発見と対応が重要です。

高ストレス者の選定基準

ストレスチェックの質問票は、企業独自のものも使用可能ですが、以下の3領域を含む必要があります。

- 仕事のストレス要因(17項目):仕事量、責任の重さ、身体的負担など

- 心身のストレス反応(29項目):活気の低下、イライラ、不安、抑うつ、疲労など

- 周囲のサポート(9項目):上司・同僚からの支援の有無

このため、厚生労働省から出ている「職業性ストレス簡易調査票(57問)」の使用が推奨されています。

多くの企業では、この「職業性ストレス簡易調査票(57問)」、もしくは、57問に独自の設問を加えた調査票を使っています。

まずは、ご所属の会社で使用しているストレスチェックの調査票を確認してみましょう。

選定基準の検討方法

高ストレス者の判定は、事前に、衛生委員会で産業医等の意見を踏まえて判定基準を審議し決定します。個人結果からの最終的判断は、実施者(医師など)がします。

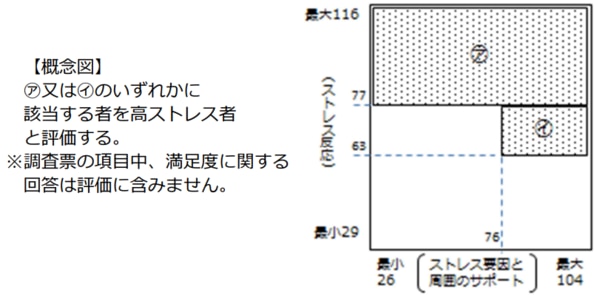

厚生労働省『労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル 』では、以下のいずれかに該当する者を高ストレス者としています。

- ① 心身のストレス反応の得点が高い者

- ② 心身のストレス反応の得点が一定以上で、かつ仕事のストレス要因+周囲のサポートの得点が著しく高い者

ただし、①だけを選ぶと、自覚症状はないが仕事の量が非常に多い労働者や周囲のサポートが全くない労働者など、メンタルヘルス不調のリスクがある者を見逃してしまう可能性があるため、この基準をもとに、企業の状況に合わせて柔軟に選定することが重要です。

また、選定基準に加えて補足的に実施者実施者である医師や、保健師の面談を参考として、高ストレス者として選定する方法もあります。

個人結果算出方法

個人結果の算出方法には、2通りの計算方法があります

ア)標準化得点を用いる方法

- 心身のストレス反応:77点以上

- ストレス要因+支援:76点以上、かつ心身の反応が63点以上

この方法では、各項目に対して4段階評価を行い、点数を合計して判定します。

【アの算出例】

① 心身のストレス反応が非常に強い場合

→ 29項目の合計点が 77点以上 である者

② ストレス要因が多く、支援が少ない場合

→ 「仕事のストレス要因」+「周囲のサポート」の合計が 76点以上

かつ「心身のストレス反応」が 63点以上 である者

※各項目は、ストレスが高い方を4点、低い方を1点として合計します

引用:厚生労働省『労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル 』

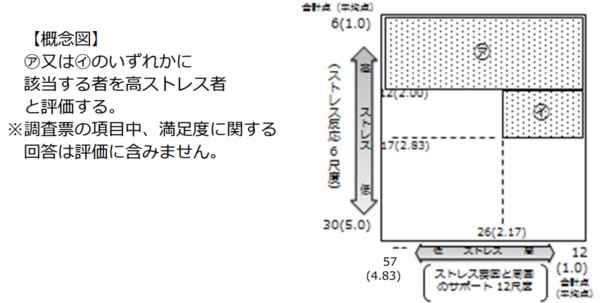

イ)素点換算表を用いる方法

- 心身のストレス反応:12点以下(平均2.00以下)

- ストレス要因+支援:26点以下(平均2.17以下)、かつ心身の反応が17点以下(平均2.83以下)

この方法では、素点換算表を用いて5段階評価に変換し、より詳細な分析が可能です。分析ツールを活用することで、個人プロフィールとの関連性も把握しやすくなります。

【イの算出例】

素点換算表により 5 段階評価に換算して算出します。

① 心身のストレス反応の6尺度の合計点が12点以下(平均2.00以下) である者

② 仕事のストレス要因の9尺度+周囲のサポートの3尺度の計12尺度の合計点が、26点以下(平均2.17以下) かつ、心身のストレス反応の6尺度が17点以下(平均2.83以下) である者

引用:厚生労働省『労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル 』

【関連資料】ストレスチェック後の事後施策について

なかなか事後施策がうまくいかない

そもそもストレスチェックの結果をどう活用したらよいかイメージがわかない

という方に向けて、事後施策についてまとめた資料を作成いたしました!

無料でダウンロード可能ですので興味がある方は以下からご確認ください!

高ストレス者への対応

高ストレス者への対応は、メンタルヘルス不調の予防と職場定着のために不可欠です。

以下の3つの視点から、適切な対応を行いましょう。

結果通知の徹底とプライバシー保護

- 結果は本人に、遅滞なく速やかに通知

- 封書や個別メールなど、他者に見られない方法で通知

- 本人の同意なしに事業者へ通知してはならない

プライバシー保護は、従業員の信頼を得るためにも非常に重要です。

なお、ストレスチェックの結果の取り扱いについては以下の記事で詳しく説明していますのでぜひご覧ください。

ストレスチェック結果の取り扱いと企業が守るべきルール ―保存・報告・活用の実務対応― | 保健同人フロンティア

医師面接の導線確保と申出促進

- スムーズに医師面接を申し込めるような、導線を確保と案内

- 面接指導のメリット(メンタル不調予防・就業上の措置の提案等)を伝える

- 労働時間や職場状況などの情報を医師に共有

高ストレス者が面接を希望しやすいよう、申込方法やメリットを明確に伝えることが大切です。

面接希望しない者へのフォロー体制

- 社内外の相談窓口設置による、従業員が気軽に相談できる環境の整備

- 上司や人事による日常的な、状況把握と声かけ

- 業務量調整や人間関係の配慮など職務上の支援

会社に状況を知られたくないなどの理由から面接を希望しない場合もあるため、安心して相談ができる外部相談の設置は重要です。

面接を希望しない従業員に対しても、放置せず継続的なフォローを行うことで、メンタルヘルス不調の予防につながります。

まとめ:人事担当者が果たすべき役割

人事担当者が押さえておくべきポイントは以下の通りです。

- ストレスチェックの選定基準を理解し、社内で事前に決定しておく

- 高ストレス者が医師面談を申し出やすい環境を整える

- 面談以外の相談体制やセルフケアの周知も並行して行う

- 必要に応じて就業上の措置を検討する

ストレスチェックは年1回の実施が義務ですが、日常的なメンタルヘルス支援が職場の健全性を保つ鍵となります。

継続的な取り組みを通じて、従業員が安心して働ける環境づくりを進めましょう。

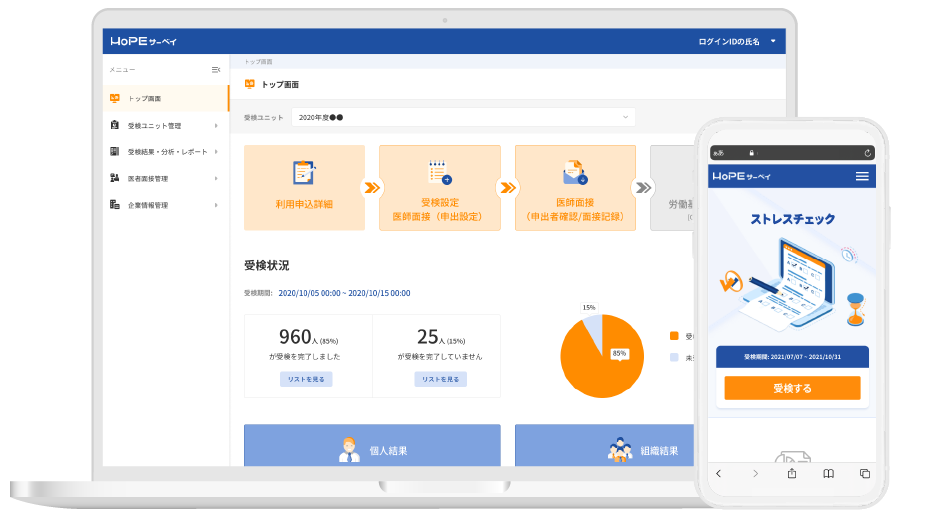

保健同人フロンティアが提供する『HoPEサーベイ』は、新職業性ストレス簡易調査票とは異なる、当社独自のストレスチェックサービスです。

Well-beingスコアを網羅したストレスチェックとなっているため、組織・個人におけるストレス値を多角的に検出できます。

『HoPEサーベイ』のストレスチェックの内容や専任コンサルタントによるサポート内容などについて、わかりやすく解説した資料を無料公開していますので、ぜひこの機会にご覧ください。