ストレスチェックの流れと実施手順|厚労省マニュアルに基づく効果的な運用方法とは?

ストレスチェックは計画から実施、高ストレス者のフォロー、労働基準監督署への報告の流れで行います。

どのプロセスも適切な手法をとる必要があるため、専門的な観点が含まれないと職場環境の改善にはつながりません。

各プロセスで重要なポイントをおさえながら、集団分析を併せて行うことで、より詳細なストレス課題が発見できるようになります。

この記事では、ストレスチェックの流れについて詳しく解説します。

【関連資料】ストレスチェック後の事後施策について

なかなか事後施策がうまくいかない

そもそもストレスチェックの結果をどう活用したらよいかイメージがわかない

という方に向けて、事後施策についてまとめた資料を作成いたしました!

無料でダウンロード可能ですので興味がある方は以下からご確認ください!

目次[非表示]

ストレスチェックを導入する目的

ストレスチェックの導入目的は、実施義務に基づいたものや従業員の心身の健康維持が主な目的です。

ここでは、ストレスチェックの実施義務と従業員の心身の健康維持について詳しく解説します。

ストレスチェックの実施義務

ストレスチェックは、労働安全衛生法の改正によって2015年12月から義務化されました。

具体的には、従業員50名以上を雇用する事業所で年1回のストレスチェックを実施する必要があります。

従業員が50名以下の事業所でも、健康経営の推進のためにストレスチェックを実施しているケースが多く見られます。

法律に基づくストレスチェックの義務と具体的な実施方法について、詳しくは以下の記事で説明していますのでご興味ある方はご覧ください。

【2025年最新版】ストレスチェックは義務?労働安全衛生法に基づく実施条件と罰則を徹底解説!

従業員の心身の健康維持

ストレスチェックは、従業員一人ひとりのストレスを測定して、メンタルヘルス不調の予防および心身の健康維持のために行います。

メンタルヘルス不調の要因には、職場の人間関係や物理的な職場環境、長時間労働などがあげられます。

ストレスチェックでストレス要因を可視化し、健康課題に対する医師の助言や仕事の量を減らすなどの対策で職場環境改善につなげられます。

ストレスチェックの流れと効果を高めるポイント

ここでは、ストレスチェックの流れと効果を高めるポイントについて詳しく解説します。

①実施計画の策定

ストレスチェックを導入する前に実施計画を立て、内容や方針の決定が必要です。

事業者の衛生委員会で、ストレスチェック制度の実施方法などについて話し合いましょう。

厚生労働省が公開している『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』に基づいた計画内容にします。

実施内容の他にも、ストレスチェックの担当者や実施時期、従業員のフォロー体制などについても決めておき、スムーズに実施できるようにしておきます。

計画の内容はわかりやすく明記し、ストレスチェックの目的や実施時期などを社内で共有することが不可欠です。

決める必要がある事項の主なものは以下の通りです(参照元:厚生労働省『ストレスチェック制度導入ガイド』)

- ストレスチェックは誰に実施させるのか

- ストレスチェックはいつ実施するのか

- どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか

- どんな基準でストレスの高い人を選ぶのか

- 面接指導の申し出は誰にすればよいのか

- 面接指導はどの医師に依頼して実施するのか

- 集団分析はどんな方法で行うのか

- ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか

そして話し合って決まったことに関しては、社内規則として明文化しましょう。すべての労働者にこの内容が伝わるようにします。

なお、実施者の選定について詳しく知りたい方は以下の記事で詳しく説明していますのでぜひご覧ください。

ストレスチェックの「実施者」とは?役割・要件・選任のポイントを徹底解説 | 保健同人フロンティア

②ストレスチェックの調査票の配布

実施計画の策定と社内での共有が完了次第、ストレスチェックの実施に入ります。

ストレスチェックの実施方法には、Web受検やスマートフォン受検、従来の紙での受検などがあり、従業員にとってやりやすい方法で行うと受検率の向上に効果的です。

厚生労働省は、『職業性ストレス簡易調査票(57問)』の実施を推奨しており、実際にそれを採用している会社も多くみられます。

しかし、自社にストレスチェックの知識を持つ人材がいなかったり、ワークエンゲージメントやWell-beingスコアなどの細やかな情報を知りたかったりする場合は、外部サービスを利用する選択肢もあります。

ストレスチェック結果の分析は、職場環境改善に取り組むために必要なプロセスであるため、専門的な知見で職場におけるストレス課題を明確にすることが重要です。

③ストレス状況の評価

記入が終わった調査票は、実施者が回収しましょう。

ここで重要なのは、第三者や人事権を持つ職員が調査票の内容を閲覧してはいけないという点です。

記入の終わった調査票が第三者の目に触れないよう、紙で行う場合は封筒に入れて封をしてもらうなどの配慮が必要です。

なお、webで実施すればこのあたりの管理がしやすいのでこのあたりが気になる方はweb受検を検討するのもよいでしょう。

回収した調査票を元に、ストレスの程度を評価します。

なおストレスチェックの結果の評価方法や基準については、衛生委員会で話し合って決めておきましょう。

高ストレス者の選定方法については、「心身のストレス反応」「仕事のストレス要因」「周囲のサポート」における評価点数が高いものが基本的に高ストレス者になってきます。

「心身のストレス反応」が高い者だけを選ぶと、自覚症状はないが仕事の量や周囲のサポート状況的に高ストレス者リスクが高い者が見過ごされてしまいます。

こういった点も考慮して、基準を決めておきましょう。

なお、高ストレス者の選定方法については以下の記事で詳しく説明していますのでご興味ある方はご覧ください。

【人事担当者向け】 ストレスチェックにおける「高ストレス者」とは?選定基準と対応方法を徹底解説 | 保健同人フロンティア

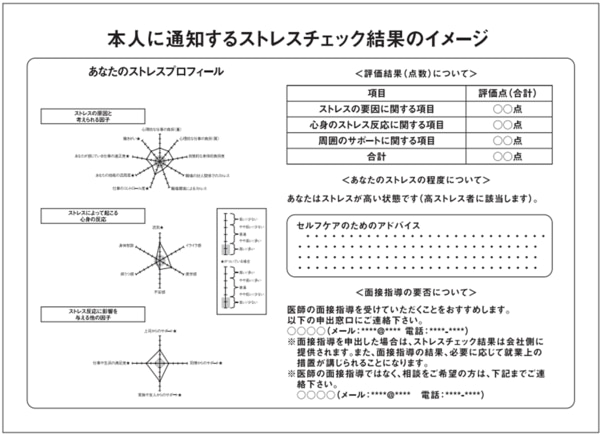

③受検者へ結果の通知

ストレスチェックの結果は個人情報であるため、受検者本人に通知します。

第三者に見られないように、受検者の希望に沿って封書やメールなどで通知するのが望ましいです。

ここで注意すべきなのは、結果は本人にのみ通知されるものであり、その他の事業者等が結果を入手したい場合は本人の同意が必要という点です。

高ストレス者であった場合は、医師による面接指導を受けるよう推奨され、本人の希望次第で面接指導のフォローが行われます。

もう一点注意したいのは、結果を通知する際には「面接指導が必要かどうか」が第三者からわからないようにすべきという点です。例えば、面接指導が必要な者のみ通知方法が違うなどは第三者からわかってう恐れが高いです。

そういった観点でも通知方法が統一すべきです。

通知する内容は「ストレスチェックの結果」「面接指導が必要かどうか」「セルフケアのためのアドバイス」が望ましいです。

なお、ストレスチェックの結果については以下の図のようにレーダーチャート形式にするなどわかりやすい方法を用いるとよいです。

画像引用元:厚生労働省『ストレスチェック制度導入ガイド 』

④高ストレス者へのフォロー

高ストレス者の判定を受けた従業員から申し出があった場合は、医師による面接指導を受けてもらいます。

会社側の役割としては、医師と従業員をつなげるために産業医や地域産業保健センターへ連絡を行い、面接指導の日程調整を行います。

会社の担当者が面接指導に同席することはなく、医師による従業員への面接指導後に、医師と面談を行って必要な措置についての話し合いが大切です。

なお面接指導の申出は、ストレスチェックの結果が通知されてから1か月以内に行う必要がありますのでその点も注意しましょう。

ここでもう一点重要なことが、「面接指導の申出をしない者が一定数いる」という点です。

高ストレス者はいろいろな心情を抱えており、中には面接指導を希望しない者もいるでしょう。

大切なのは、そもそも面接指導の申出以前に日常的な活動の中で産業医等のメンタルヘルスの相談窓口に気軽に相談できるような環境が整っていることです。

このあたりは中々正解もなく、対応が難しい部分もあるかと思いますがなるべくそういった環境が作れるように配慮しておけるとベターです。

また、医師面接が終了した後には医師から就業上の措置に関する意見もヒアリングしましょう。それだけでなく、必要に応じて職場環境の改善などに関する意見も聞くとよいです。

【関連資料】ストレスチェック後の事後施策について

なかなか事後施策がうまくいかない

そもそもストレスチェックの結果をどう活用したらよいかイメージがわかない

という方に向けて、事後施策についてまとめた資料を作成いたしました!

無料でダウンロード可能ですので興味がある方は以下からご確認ください!

⑤集団ごとの集計・分析

高ストレス者の特定および面接指導の勧奨以外にも、ストレスチェックには「職場におけるストレス因子を減らす」という一次予防の側面もあります。

ですので高ストレス者の特定のような個人の分析だけでなく、部署などの集団ごとの分析も重要です。

ストレス課題の傾向を知ると職場環境改善施策を検討しやすくなり、会社全体の生産性向上が図れます。

たとえば、会社全体のメンタルヘルス不調の原因となるリスクの傾向を把握して、従業員のストレス状態の悪化を未然に予防できます。

業務パフォーマンスの向上や離職率の低下につなげるためにも、集団分析でストレス課題を可視化し、職場環境の改善を適切に行うプロセスは重要です。

具体的な分析方法については、厚生労働省が推奨している「仕事のストレス判定図」を活用するとよいでしょう。

この手法は、ストレスチェックで計測できた「仕事の量的負担」「仕事のコントロール」「同僚の支援」「上司の支援」を元にストレス度を判定し、それをこれまでの研究結果から得られている標準集団と比べるという手法です。これによってどの程度健康リスクがあるかを、集団ごとに判定することができます。

なおストレスチェックの集団分析の具体的な実施フローや具体的な分析方法については、以下の記事で説明していますのでご興味ある方はご覧ください。

ストレスチェックと集団分析で職場環境の課題を可視化しよう!実施フローと具体的な分析方法 | 保健同人フロンティア

分析が完了したら、次はそれに基づいた改善施策の企画です。

企画をするにあたっては、産業医等の心理職に分析結果を共有して意見を聴くなどをするとよいでしょう。

ただし、一つ注意したいことは「分析結果は、対象となった集団の責任者にとっては自身の評価につながりうる」という点です。

こういった影響も考慮して分析結果を共有する相手は制限しましょう。

分析結果に基づいた改善施策の例については、厚生労働省の『労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル』にも記載されているので興味がある方はぜひそちらも参考にしてみてください。

⑥労働基準監督署へ報告する

ストレスチェックの実施結果及び、高ストレス者への面接指導の結果を労働基準監督署に報告します。

50名以上の従業員を雇用する事業場では、労働基準監督署への報告が毎年義務付けられています。

ストレスの実施後に、労働基準監督署に提出するタイミングを設定しておき、忘れないようにしておく必要があります。

報告様式については規則に規定されている様式を使用しなければいけません。厚生労働省のホームページに掲載されていますのでそちらを活用ください。

なお、ストレスチェックを月をまたいで実施した際には、最終月を報告書に記載しましょう。

年間を通じてストレスチェックを行っている会社では、1年間での受検者数を記入し、それに伴う面接指導を受けた者の数を報告して下さい。

なお、ストレスチェックの報告については以下の記事で細かく解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。

ストレスチェック報告書作成・提出完全ガイド |提出方法・記入例・電子申請・注意点まで徹底解説

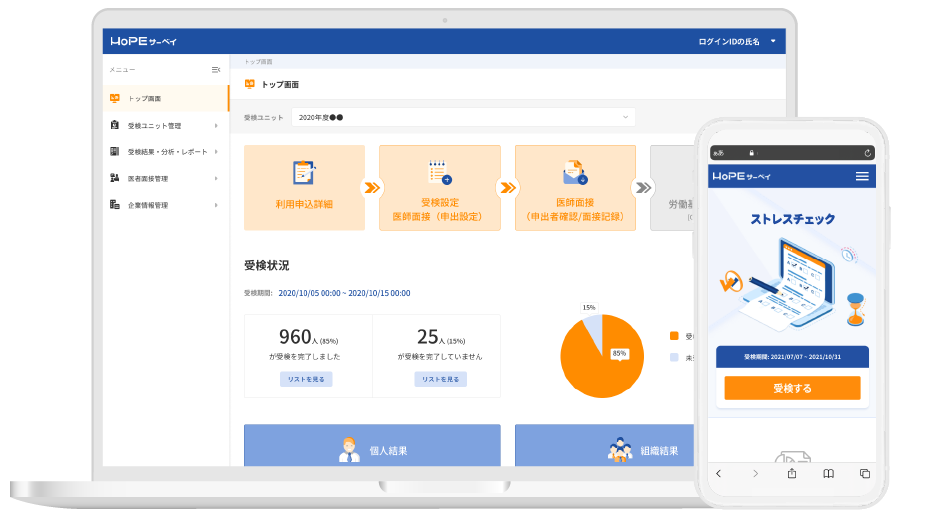

ストレスチェックの簡単な実施と詳細な分析なら『HoPEサーベイ』

保健同人フロンティアが提供する『HoPEサーベイ』は、ストレスチェックを簡単に実施でき、従業員のストレス課題について詳細な分析ができるサービスです。

▼『HoPEサーベイ』の特徴

- 操作が簡単なWeb受検と管理画面でスムーズにストレスチェックができる

- わかりやすいグラフを用いたレポートで効率的な分析が可能

- Well-beingスコアを網羅したストレスチェックで会社と個人のストレス値を可視化する

ストレスチェックを効果的かつスムーズに実施したい方や、ストレスチェックの委託を検討している方はお気軽にご相談ください。

まとめ

この記事では、ストレスチェックの流れについて以下の内容で解説しました。

- ストレスチェックの導入目的

- ストレスチェックの流れ

- 集団分析のメリット

ストレスチェックは従業員の心身の健康維持のための施策であり、労働安全衛生法の改正に伴い実施が義務化されています。

ストレスチェックの流れは、実施計画から実施、受検者への通知、高ストレス者へのフォロー、労働基準監督署への報告の順で行います。

集団分析の実施によって、会社におけるストレス課題の傾向を明確化し、職場環境改善の施策に取り組みやすくなります。

保健同人フロンティアが提供する『HoPEサーベイ』は、操作しやすいストレスチェックの管理画面で簡単なストレスチェックの実施が可能です。

ストレスチェックの結果についても、Well-beingスコアやストレッサー、エンゲージメントをわかりやすくグラフ化されたレポートで従業員の心身の状態を見える化します。

『HoPEサーベイ』がストレスチェックにもたらす効果や10分でわかるストレスチェックの基本知識について無料公開していますので、ぜひこの機会にご覧ください。