【企業向け】メンタルヘルス対策の取り組み事例6選!成功につながる秘訣を紹介

従業員のメンタルヘルス対策の強化は、職場環境の改善や人員配置の見直し、組織全体の生産性向上など多岐にわたる効果をもたらします。

メンタルヘルス対策の手段は多岐にわたり、未然予防や早期対応、職場復帰支援などの各段階の課題に応じて検討する必要があります。

この記事では、企業におけるメンタルヘルス対策の取組事例を6つ取り上げ、成功につながる秘訣を紹介します。

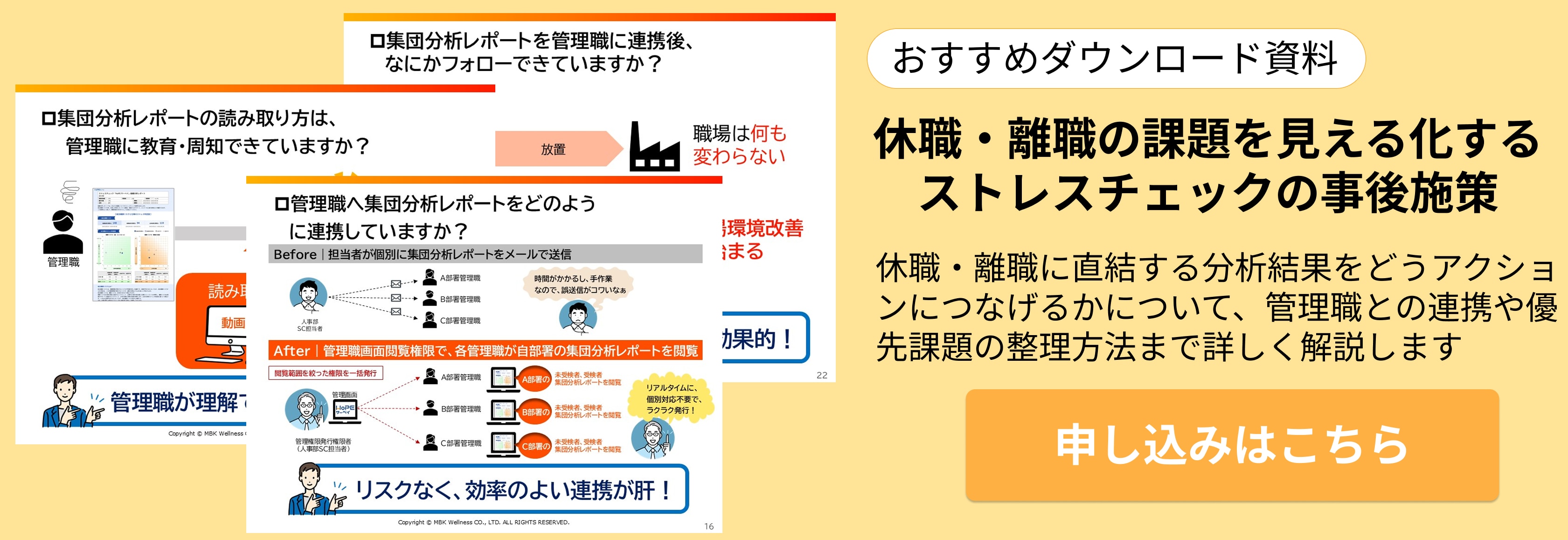

【関連資料】休職・離職の課題を"見える化"し、動ける組織へ ~ストレスチェック結果を活かす事後施策の進め方~

離職率・休職率の改善に取り組みたい

組織分析レポートをもっと活用したい

管理職への連携がうまくいっていない

という方に向けて、効果的な事後対策のやり方についてまとめました!

無料でダウンロード可能ですので興味がある方は以下からご確認ください!

目次[非表示]

- 1.企業でのメンタルヘルス対策の取り組み事例6選

- 1.1.メンタルヘルスに関する外部の相談窓口を設けた事例

- 1.1.1.株式会社ベネッセスタイルケア

- 1.1.2.三菱ふそうトラック・バス株式会社

- 1.1.3. 株式会社桃屋

- 1.2.ストレスチェックを紙からwebに切り替えた事例

- 1.2.1.株式会社公文教育研究会

- 1.2.2.第一生命保険株式会社

- 1.3.エンゲージメントを新たな指標として計測した事例

- 1.3.1.株式会社公文教育研究会

- 2.メンタルヘルス対策において重要な考え方

- 3.メンタルヘルス対策で企業ができることとは

- 3.1.①セルフケア

- 3.2.②ラインケア

- 3.3.③事業場内産業保健スタッフ等によるケア

- 3.4.④事業場外資源によるケア

- 4.メンタルヘルス対策の代表的な取り組み

- 4.1.推進体制の構築

- 4.2.ストレスチェックの活用と職場環境改善

- 4.3.EAP(従業員支援プログラム)の導入

- 4.4.コミュニケーションの活性化

- 4.5.メンタルヘルス研修とセルフケア教育の推進

- 4.6.産業医や専門家との連携

- 4.7.業種別の特徴的な取り組み

- 5.まとめ

企業でのメンタルヘルス対策の取り組み事例6選

企業によって、メンタルヘルスに関する課題が異なれば、職場環境の改善に向けた取り組み内容も異なります。ここからは、メンタルヘルス対策の具体的な取り組み事例を6つ挙げて紹介します。

メンタルヘルスに関する外部の相談窓口を設けた事例

株式会社ベネッセスタイルケア

株式会社ベネッセスタイルケアは高齢者向けの介護サービス、保育園や学童クラブの運営をしている企業です。

こちらの企業はメンタルヘルスケアに関する外部の相談窓口を設けた企業で、その結果従業員が社内では相談しにくいことを相談できるようになり従業員満足度が向上したそうです。

仕事や職場以外のプライベートなことも相談ができることや全国どこでもカウンセラーと対面で相談ができるようになったことから「外部の相談窓口が設置されているので、安心して仕事ができる」という声も多いそう。

より詳細な内容についてはこちらをご覧ください

【株式会社ベネッセスタイルケア】EAPカウンセリングサービス導入事例はこちら

三菱ふそうトラック・バス株式会社

三菱ふそうトラック・バス株式会社はトラック、バスの開発・製造から販売や整備を行っている企業で、こちらも外部の相談窓口を設けている企業の一つです。

こちらの企業は拠点が計5か所、そして販売や整備を行う部門が全国にあり、地方拠点で働いている従業員の休職情報を把握しにくいという課題がありました。

そこで全国の従業員がカウンセリングを受けられる窓口を外部に委託し、地方従業員の休職情報の把握と管理をできるようにしたそうです。

外部のカウンセラーが間に入ってくれることによって、休職者のピックアップがしやすくなり、全国の従業員の休職者情報を健康管理部門で把握し総合的に管理することが可能になりました。

より詳細な内容についてはこちらをご覧ください

【三菱ふそうトラック・バス株式会社】EAPカウンセリングサービス導入事例はこちら

株式会社桃屋

株式会社桃屋は「ごはんですよ」に代表されるようなご飯のお供をはじめ様々な榨菜を提供している企業で、こちらも外部の相談窓口を設けている企業です。

こちらの企業では、セーフティーネットとして年間を通じて従業員がカウンセリングを受けられる体制の構築をし、その結果メンタル不調に対する早期対応、予防ができるようになったそうです。

相談者本人とカウンセラーの方とも連携しながらカウンセリングを受けてもらうことができるので、カウンセラーの方には会社と従業員の間に立ち橋渡しをしてくれるクッション的な存在として役に立っているそうです。

より詳細な内容についてはこちらをご覧ください

【株式会社桃屋】EAPカウンセリングサービス導入事例はこちら

ストレスチェックを紙からwebに切り替えた事例

株式会社公文教育研究会

株式会社公文教育研究会は教材の開発・制作及び全国の公文式教室の指導・運営のコンサルティング等の教育サービスを提供している企業です。

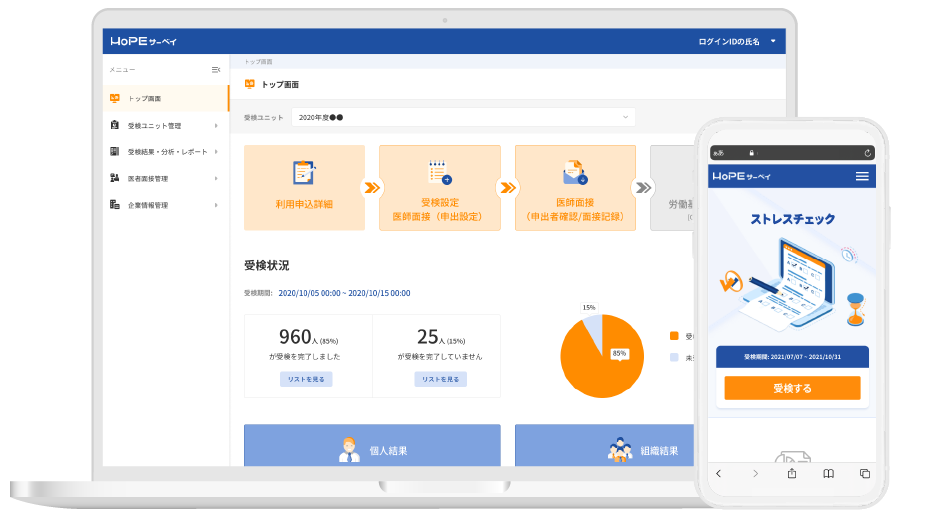

この企業はストレスチェックを紙との併用から完全webに切り替えた企業で、これによって受検率が80%から90%まで向上、ストレスチェック担当者の負担も減少しさらに事後施策に移すまでのスピード感も向上したそうです。

また全社員web受検に切り替えたことで、日次で受検率を追いながら未受検者に働きかけることもできるようになったそう。

より詳細な内容についてはこちらをご覧ください

【株式会社公文教育研究会】ストレスチェックHoPEサーベイ導入事例はこちら

第一生命保険株式会社

第一生命保険株式会社は保障、健康・医療、資産形成・承継などさまざまな価値を提供する生命保険事業に取り組んでいる企業で、こちらもストレスチェックを紙からwebに切り替えることで様々な恩恵が得られた企業です。

具体的には

- 各事業所での受検用紙の配布、回収、管理、受検状況のモニタリングなどの手間が削減

- 機微情報である回答用紙の厳重な管理が必要なくなり、漏洩や紛失のリスクがなくなった

- web受検により結果がすぐに出るため、事後相談や、医師面談希望数が昨年と比較しおよそ倍になった

といったメリットがあったそうです。

より詳細な内容についてはこちらをご覧ください

【第一生命保険株式会社】 ストレスチェックHoPEサーベイ導入事例はこちら

エンゲージメントを新たな指標として計測した事例

株式会社公文教育研究会

株式会社公文教育研究会はエンゲージメントもメンタルヘルスケアの一環として追っている企業です。

元々社員のやりがい向上に関してどう対応していくべきかという課題をもっており、エンゲージメントの計測ができるストレスチェックサービスを導入されたそうです。

その結果、従業員のエンゲージメントが数値として可視化され、それを分析することで次の対策の実行につなげることができたそうです。

より詳細な内容についてはこちらをご覧ください

【株式会社公文教育研究会】ストレスチェックHoPEサーベイ導入事例はこちら

【関連資料】休職・離職の課題を"見える化"し、動ける組織へ ~ストレスチェック結果を活かす事後施策の進め方~

離職率・休職率の改善に取り組みたい

組織分析レポートをもっと活用したい

管理職への連携がうまくいっていない

という方に向けて、効果的な事後対策のやり方についてまとめました!

無料でダウンロード可能ですので興味がある方は以下からご確認ください!

メンタルヘルス対策において重要な考え方

メンタルヘルス対策において、予防は重要な取り組みであり、基本的に一次予防、二次予防、三次予防の3段階に分かれています。

一次予防は「病気を発生させないこと」、二次予防は「病気の早期発見・早期治療」を、三次予防は「すでに起きた病気の回復・機能維持・再発防止」を意味します。

一次予防

一次予防とは他の病気と同様に「病気」にならないための取組であり、ストレスチェック制度の活用などを通じてメンタルヘルス不調を未然に防止します。

さらに、労働者の労働生活の質を向上しさせ、職務満足度を高め、ワークモチベーションを維持し、ひいては事業場の生産性や活力の向上にも寄与する重要な対策です。

欧米の企業にはこれを裏付けるデータが数多くみられます。

二次予防

二次予防はメンタルヘルス不調の早期発見と適切な措置になります。メンタルヘルス不調を早期に発見し、治療や就業上の措置などの適切な措置を行うことは、病気の回復や円滑な職場復帰を促進したり自殺などの不幸な結果を避けるなど、何よりも本人や家族への支援を意図するものですが、企業にとっても3つの理由で重要です。

メンタルヘルス対策で企業ができることとは

メンタルヘルスとは、心の健康状態を意味するものです。

企業では、組織や個人のパフォーマンスや労働生産性が低下しないように、従業員のメンタルヘルスを適切に管理して、不調の抑制および改善に取り組む必要があります。

メンタルヘルス対策は、厚生労働大臣が定めた『職場における心の健康づくり〜労働者の心の健康の保持増進のための指針〜』に沿って、以下の4つのケアを計画的に進めることが望ましいです。

①セルフケア

セルフケアは、従業員自身が心の健康を維持するために行う活動です。具体的には、ストレスの原因や症状を理解し、適切な対処法を身につけることが重要です。

例えば、規則正しい生活習慣の維持、趣味や運動によるストレス解消、リラックス法の実践などが挙げられます。

会社は従業員にセルフケアの重要性を伝え、必要なスキルを習得できるよう支援することが求められます。

②ラインケア

ラインケアは、上司や管理職が部下のメンタルヘルスに配慮し、適切な対応を行うことです。

具体的には、部下の様子を日常的に観察し、不調の兆候の早期発見、適切な声かけや面談の実施、専門家への橋渡しなどが含まれます。

また、職場環境の改善や業務の適切な配分など、組織全体のストレス軽減にも取り組みます。効果的なラインケアを実現するためには、管理職向けの研修や支援体制の整備が重要です。

なおラインケアについては以下の記事でも詳しく説明していますのでぜひご覧ください。

メンタルヘルス対策における管理職の役割とは?部下への声かけやケア方法 | 保健同人フロンティア

③事業場内産業保健スタッフ等によるケア

事業場内産業保健スタッフ等によるケアは、産業医や保健師などの社内の専門家が中心となって行うメンタルヘルスケアです。

定期的な健康診断や面談、健康相談などを通じて、従業員の心身の健康状態を把握し、適切なアドバイスや支援を提供します。

専門知識を活かした的確な判断と対応により、メンタルヘルス不調の早期発見と予防に大きく貢献します。

④事業場外資源によるケア

事業場外資源によるケアは、外部の専門機関や専門家を活用して行うメンタルヘルスケアです。EAP(従業員支援プログラム)や医療機関、カウンセリング機関などが代表的な例です。

これらの外部資源を利用することで、従業員は匿名性を保ちながら専門的な支援を受けることができます。

事業場外資源の効果的な活用は、総合的なメンタルヘルスケア体制の構築に不可欠です。

メンタルヘルス対策の代表的な取り組み

メンタルヘルスケアを効果的に実施するためには、具体的な施策を計画し、継続的に実行することが重要です。ここでは、効果的なメンタルヘルスケア施策の実施方法について詳しく解説します。

推進体制の構築

効果的なメンタルヘルスケアを実施するためには、経営者や管理者の意識や姿勢を社内に向けて示すことが重要です。

企業全体でメンタルヘルスケアに取り組む体制を構築し、継続的に改善を図ることが求められます。

具体的には、メンタルヘルスケアの推進責任者を任命し、専門チームを設置するなどの体制づくりが効果的です。

主に労務を担当する人事担当者が行うことが一般的ですが、産業保健スタッフをチームに入れることで専門的な知見を取り入れることができます。

また、定期的に取り組みの効果を評価し、必要に応じて施策を見直すPDCAサイクルを確立することも重要です。

ストレスチェックの活用と職場環境改善

ストレスチェックは、従業員のストレス状態を客観的に把握するための有効なツールです。

結果の集団分析を行うことで、職場全体のストレス要因や改善が必要な部署を特定することが可能です。

例えば、高ストレス者が多い部署や、特定のストレス要因が顕著な職場などが明らかになります。

これらの情報を管理職と共有し、具体的な改善策を実施することで、組織全体のメンタルヘルス向上につながります。

なお、ストレスチェックの活用については以下の記事で詳しく説明をしていますので興味ある方はぜひこちらもご覧ください。

メンタルヘルス対策におけるストレスチェックとは?具体的な手順や結果分析の方法について解説 | 保健同人フロンティア

EAP(従業員支援プログラム)の導入

EAPは、従業員の心理的な問題に対して専門的なサポートを提供するプログラムです。

外部のEAPサービスを導入することで、従業員は匿名性を保ちながら、専門家に相談することができます。

仕事上の悩みだけでなく、家庭の問題や健康の不安など、幅広い相談に対応できるのがEAPの特徴です。

24時間対応の電話相談や対面カウンセリングなど、従業員のニーズに合わせた支援も可能です。

なお、外部のEAPサービスについては以下の記事で詳しく説明していますのでぜひこちらもご覧ください。

メンタルヘルス相談窓口の社内設置と社外設置を徹底比較!具体的なメリットや設置手順 | 保健同人フロンティア

コミュニケーションの活性化

職場のコミュニケーションを活性化することで、従業員のストレスを軽減しメンタルヘルス不調を予防できます。

定期的なミーティングや面談、社内イベントなどを通じて、従業員同士のつながりを強化することが重要です。

特に、上司と部下のコミュニケーションを円滑にすることで、早期に問題を発見し対処できます。

また、オープンな職場環境を作り、従業員が気軽に相談できる雰囲気を醸成することも大切です。

メンタルヘルス研修とセルフケア教育の推進

従業員のメンタルヘルスに対するリテラシーを高める教育は、非常に重要です。

ストレス対処法やセルフケアの方法を学ぶ研修を定期的に実施することで、従業員は自身の心の健康を管理する能力を身につけることができます。

また、管理職向けにはラインケアの研修も行い、部下のメンタルヘルス不調の兆候を早期に発見し、適切に対応する能力を養います。

これらの教育を通じて、個人と組織の両面からメンタルヘルス不調を予防する体制を構築することが可能です。

なおメンタルヘルス研修やセルフケア教育については以下の記事で詳しく説明していますのでぜひこちらもご覧ください。

メンタルヘルスケア研修を効果的に実施するには?具体的な種類や計画時のポイント | 保健同人フロンティア

産業医や専門家との連携

メンタルヘルスケアを効果的に実施するためには、産業医や専門家との連携が不可欠です。

産業医による定期的な面談や外部の専門家によるカウンセリングサービスの導入など、専門的な知識やスキルを活用することが重要です。

産業医は従業員の健康状態を把握し、適切なアドバイスを提供できます。

また、外部の専門家と連携することで、より専門的なサポートを受けることができ、従業員の心の健康をより効果的に守ることができます。

なお、産業医との連携については以下の記事で詳しく説明していますのでぜひこちらもご覧ください。

メンタルヘルス対策における産業医の重要性とは?実際の取り組みや活用するメリット | 保健同人フロンティア

業種別の特徴的な取り組み

業種によってメンタルヘルスケアの課題や対策が異なる場合があります。

製造業や建設業、サービス業など、各業種の特性に応じた取り組みを検討し、実施することが重要です。

たとえば、製造業では作業環境の改善や安全対策の強化、サービス業では顧客対応のストレス軽減策などが考えられます。

また、テレワークが増加している業種では、オンラインでのコミュニケーション促進や在宅勤務のサポート体制の整備など、新たな課題に対応した取り組みが求められます。

まとめ

この記事では、メンタルヘルス対策の取り組みについて以下の内容で詳しく解説しました。

- メンタルヘルス対策で企業ができること

- メンタルヘルス対策の代表的な取り組み

- 企業でのメンタルヘルス対策の代表的な取り組み

メンタルヘルス対策として、従業員のストレスチェックの実施・分析、メンタルヘルス研修、ラインケア研修、相談窓口の設置など、各企業でさまざまな取り組みが行われています。

また、産業保健スタッフや保健師、医師などの外部リソースと連携して、メンタルヘルス不調者に対するアフターフォローを徹底している企業も多くみられます。

保健同人フロンティアが提供する『HoPEサービス』では、従業員のメンタルヘルス不調の未然防止に役立つストレスチェックの実施・分析サービスや、従業員の心と身体の健康状態を見える化する健康管理システムを提供しています。

組織と個人のストレス度だけではなく、Well-beingスコアやエンゲージメントも可視化し、課題解決に向けた向けたサポートも丁寧に対応しています。

メンタルヘルス対策に向けて、従業員の健康状態を定量的に把握できるソリューションをお求めの企業様は、ぜひこの機会にサービス内容やサポート体制がわかる資料を無料でダウンロードしてみてはいかがでしょうか。

ラインケアの実態や具体的な研修の工夫内容がわかるお役立ち資料『管理職がラインケアを実践できるようになる取り組み』も提供しているため、ぜひ活用してください。