ストレスチェックは意味がないのか? ──制度の本質と“意味ある”活用法を徹底解説

「ストレスチェックって、結局意味あるの?」「毎年やってるけど、何も変わらない…」

企業の人事担当者や産業保健スタッフの間で、こうした声を耳にすることは少なくありません。

2015年に制度が始まってから、すでに10年が経過しました。ストレスチェックは多くの企業で義務として定着しましたが、「形骸化している」「実施するだけで終わっている」といった課題も浮き彫りになっています。

本記事では、「ストレスチェックは意味がないのか?」という疑問に対し、制度の本来の目的、企業が陥りがちな落とし穴、そして“意味ある”ストレスチェックにするための具体的な方法を、最新データや具体例を交えて解説します。

【こちらもオススメ】

目次[非表示]

ストレスチェック制度の本来の目的とは?

ストレスチェック制度は、労働安全衛生法の改正により2015年12月から義務化されました。対象は従業員50人以上の事業場で、年1回の実施が求められています。

さらに、2025年5月に成立した「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」により、2028年までにすべての事業場でストレスチェックの実施が必須となる見込みです。

制度の目的は以下の3点です:

- 従業員のメンタルヘルス不調の予防

- 職場環境の改善

- 高ストレス者への早期対応

つまり、単なる「従業員個人のこころの状態のチェック」ではなく、職場全体のメンタルヘルスを守るための仕組みなのです。

より詳しい内容について知りたい方は、以下の記事で詳しく説明していますのでぜひご覧ください。

【2025年最新版】法律で義務化されているストレスチェックとは?対象の会社や守らなかった場合の罰則

「意味がない」と感じる3つの理由とデータ

結果が活用されていない

ストレスチェックを実施しても、「個人への結果返却」で終わり、集団分析や職場環境改善に活かされていないケースが多く見られます。

最新データとしては、下記があります。

実施率:89.6%(従業員50人以上の事業場)

集団分析実施率:80.0%

集団分析結果の活用率:82.2%

このように、約11%の従業員が未受検なため、集団分析結果の精度が下がり、職場改善に活かしきれないという課題があります。

また、集団分析は努力義務のため、約20%の事業所が未実施。さらにそのうち約18%の企業が「分析はしても活用していない」状態です。

これは、社内にデータ活用のノウハウが不足していることや、改善アクションに結びつける体制が整っていないことが原因と考えられます。

ストレスチェックの活用方法についてのより詳しい内容は以下の記事で説明していますので、興味がある方はぜひご覧ください。

ストレスチェックの適切な活用方法とは?実施後の分析と改善の繰り返しが重要

高ストレス者への対応が不十分

高ストレス者に対して、面談の案内だけで終わり、面談の勧奨やフォローが行われていないことも課題です。

弊社のストレスチェック(約35万人データ)の結果分析『ストレスチェック「HoPEサーベイ」2024年度実施状況総括』では、高ストレス者の割合は、13.3%となりました。

一方で、医師面談の希望率は10%未満とされています。

医師面談の申し出率が低い理由として、「必要性を感じない」「制度の意義が分からない」「面談のハードルが高い」などが挙げられます。

制度への不信感が、支援の機会を逃す要因となっていることも、推測されます。

なお、高ストレス者への対応について詳しい内容を知りたい方は、以下の記事で説明していますのでぜひご覧ください。

【人事担当者向け】 ストレスチェックにおける「高ストレス者」とは?選定基準と対応方法を徹底解説

年1回の実施では現状が反映されにくい

ストレスチェックは年1回の実施のため、「ストレス状態の瞬間風速」をはかっているようなものです。従って、実施時期が業務の繁忙期や閑散期に重なると、ストレス状態が一時的に偏ることがあります。

また、結果返却が遅れると、実施時点の職場環境と返却時の環境に齟齬が生じ、対策のタイミングを逸することもあります。(厚生労働省の研究(全国労働者調査) Nationwide-Survey.pdf)

では、結果返却までに時間がかかることで、従業員が「自分の状態と結果が一致していない」と感じる割合が増加し、結果の有効性が低下する傾向があると報告されています。

【関連資料】ストレスチェックの基本

- ストレスチェックの全体の流れが把握できていない

- ストレスチェック初めての人に向けて基本が抑えられる資料が欲しい

という方に向けて、ストレスチェックの基本をまとめた資料を作成しました!無料でダウンロード可能ですのでぜひ以下からチェックしてみてください。

“意味ある”ストレスチェックにするための3つのポイントと具体例

結果を“職場単位”で分析・活用する

まずは、部署ごとの傾向や課題を可視化し、職場環境改善につながるアクションを取ることが重要です。

データの分析について、社内のノウハウや人手が足りない時には、外部委託をすることも有効です。

また、社内の産業保健スタッフや外部の心理専門職などのアドバイスを受けることによって、有効な職場環境改善施策を検討することができます。

分析結果活用の具体例:

「上司との関係」に関するストレスが高い部署に対して

→ 管理職研修を強化し、相談しやすい環境を作る

「業務量」に関するストレスが高い部署に対して

→ 業務分担を見直すことで、総合健康リスクにも影響する仕事の量をコントロールする

第14次労働災害防止計画(令和5年3月策定)でも、「集団分析・職場環境改善の促進」が明記されており、国としても取り組みを推進しています。

また、受検率向上のためには、制度の意義を従業員に丁寧に説明し、安心して受検できる体制づくりが不可欠です。

なお職場単位での集団分析については以下の記事で詳しい内容を説明していますのでぜひご覧ください。

【2025年版】ストレスチェックの集団分析とは?職場改善につながる実施手順と活用法 | 保健同人フロンティア

高ストレス者への“フォロー”

医師面談は本人の申し出によって実施されるため、必要な人が面談を受けない可能性もあります。

そのため、面談の効果を周知し、ハードルを下げる工夫が必要です。さらに、面談後の継続的な支援体制を整えることで、メンタル不調の予防につながります。

面談手上げ率アップと継続フォローの具体例:

スムーズに医師面接を申し込めるような、導線を確保し案内をする

面接指導のメリット(メンタル不調予防・就業上の措置の提案等)を伝える

面談後のフォローアップ面談を設定する

実施と返却のタイミングを最適化する

ストレスチェックは、職場の健康経営を支える重要なツールです。実施時期や結果返却のタイミングを適切にすることで、従業員のメンタルヘルス改善に直結する効果が期待できます。

実施の工夫と効果の具体例:

業務の繁忙期を避けて実施

→業務が比較的落ち着いている時期にストレスチェックを行うことで、一時的な負荷に左右されない、より正確な個人および職場のストレス状態を把握できる

個人結果の迅速な返却

→結果を迅速に返却することで、従業員が自身のストレス状況をタイムリーに自覚でき、必要に応じて医師面談を申し出るきっかけにもなる

時間を置かない管理職への組織分析結果フィードバック

→集団分析の結果について時間を置かずに管理職へ共有することで、現場の状況と結果の乖離を防ぎ、改善意識と行動が迅速に促進される。これにより、職場環境改善の効果が出やすくなる

ストレスチェックの効果

令和6年11月1日、厚生労働省「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 中間とりまとめ資料」では、以下のような効果が報告されています

- ストレスチェック+職場環境改善を経験した労働者は、心理的ストレス反応が有意に低下(平均スコア:29.7 → 28.2)

- 職場環境改善の経験者は、未受検者と比べてストレス反応が2.61点減少、生産性が0.39点向上

また、約7割の労働者が「個人結果の返却」を有効と回答し、医師面談を受けた労働者の過半数も「有効だった」と評価しています。

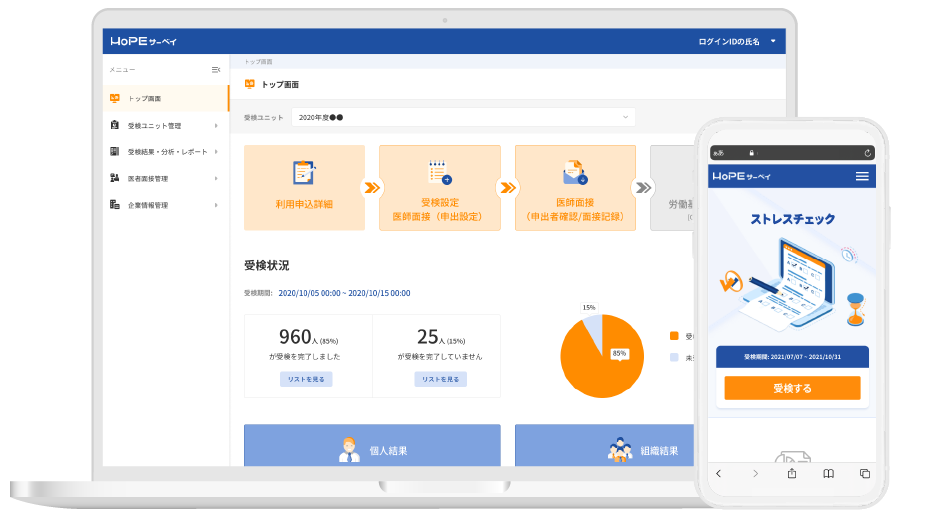

形だけで終わらせない!“意味ある”ストレスチェックを実現する「HoPEサーベイ」

MBK Wellness株式会社が提供する『HoPEサーベイ』は、運用を効率化し、結果の活用を促進するためのストレスチェックツールです。従業員向けの受検画面と管理者向けの管理画面が用意されており、受検率や集団分析結果をリアルタイムで確認できます。

▼従業員向けWEB受検画面の特長:

- スマートフォンに最適化されており、途中離脱せずに回答可能

- 回答後すぐに結果が表示されるため、自己理解が深まる

- 医師面談の希望も同じ画面からスムーズに申請が可能

▼管理者向け管理画面の特長:

- 管理職ごとに閲覧範囲を指定した閲覧権限を一括で発行可能

- 集団分析結果を管理画面からすぐに閲覧できる

- 受検期間終了後、即時に集団分析結果が自動生成される

さらに、集団分析結果の読み方を解説する動画や、職場環境改善に向けた具体的なフォローサービスも充実しており、ストレスチェックの「その後」の施策までしっかりサポートします。

ストレスチェックの運用を見直したい方や、管理職との連携・事後施策を強化したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

ストレスチェックは“形骸化”から“戦略的活用”へ

ストレスチェック制度は、単なる義務ではなく、職場のメンタルヘルスを守るための重要な仕組みです。しかし、実施するだけで終わってしまったり、結果を活用しないまま放置されていたりすることで、「意味がない」と感じられてしまう現状があります。

制度の本来の目的である「職場環境の改善」「高ストレス者への支援」「メンタル不調の予防」は、集団分析の活用・継続的支援・適切な実施タイミングによって、十分に達成可能です。

また、厚生労働省の調査でも、ストレスチェックと職場環境改善を組み合わせた企業では、心理的ストレス反応の低下や生産性の向上といった効果が確認されています。

今後は、制度の「実施率」だけでなく、「活用率」「改善率」「支援率」といった実効性のある指標に注目し、企業が戦略的に制度を運用することが求められます。

人事やストレスチェックの担当者は、制度の意義を社内に浸透させ、従業員が安心して受検できる環境を整えることで、ストレスチェックを“意味ある制度”へと進化させることができるのです。